hisashinakai

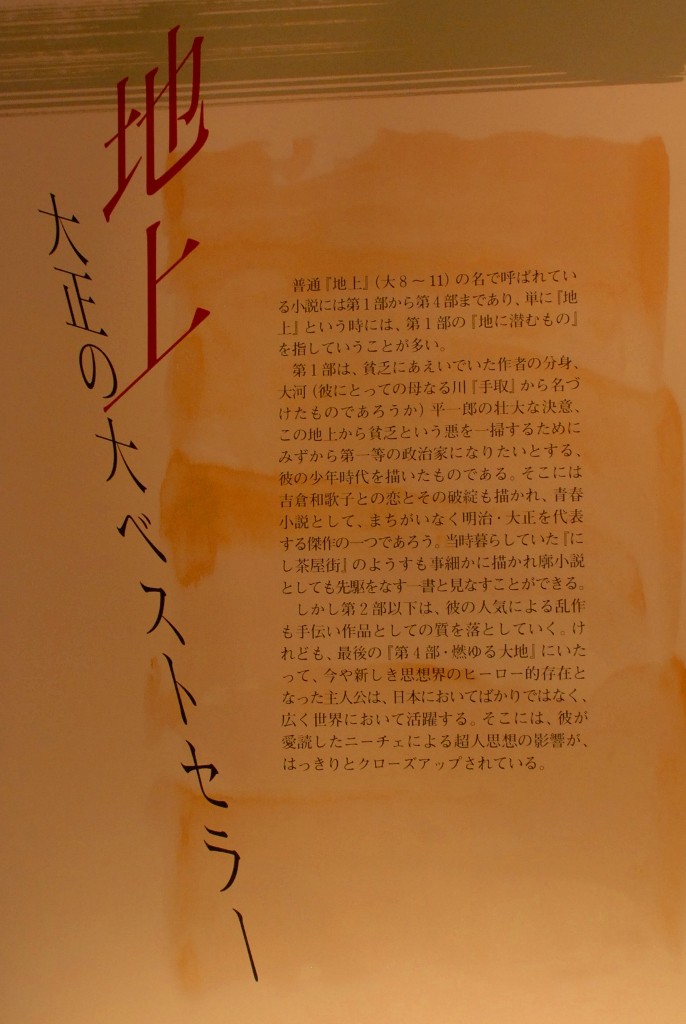

🖋 西茶屋資料館の仕事‐1 「島田清次郎の世界」

金沢三茶屋街のひとつ、にし茶屋街の奥に「金沢市西茶屋資料館」がある。1996年の春にオープンした。

今はどうか知らないが、出来てしばらくの頃はほとんど誰に聞いても行ったことはないと言われた。

最近は茶屋街の中に人気のお菓子屋が出来て、ウィークデーでも人の気配が多くなったりしているみたいだ。

この資料館の仕事は、自分自身の中では大きなターニングポイントになったもので、小さな資料館ながら今でもそれなりに思い入れがある。

テーマとなっているのは、島田清次郎という大正時代の作家の生涯だ。

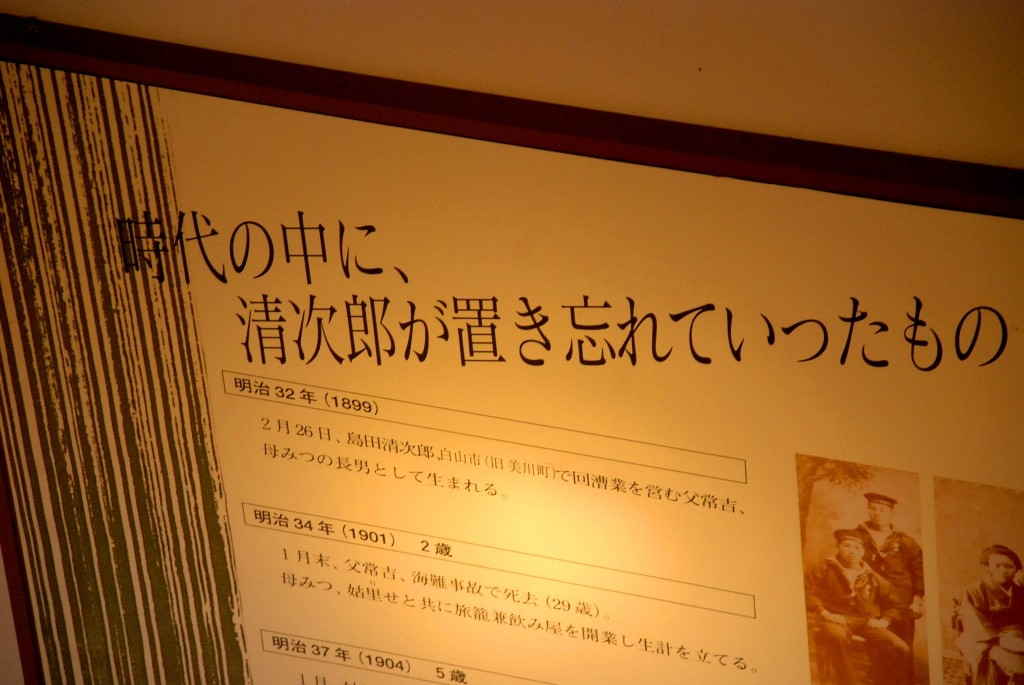

清次郎については、今多くの場で紹介されているから省略するが、31歳という若さで死ぬまでの間に、さまざまな苦難と栄光と没落を経験した人物だ。

ただ、人間的には決して一般に好かれるタイプではなかった。これは間違いない。

資料館の建物は清次郎の母方の祖父が営み、清次郎自身も母親と住んでいた「吉米楼(よしよねろう)」という茶屋を復元したものである。

一階は清次郎について紹介・解説する展示空間で、二階には茶屋の風情を再現した展示もされているが、チカラの入れ方の比重で言えば、一階の清次郎空間への方が圧倒的に強かった。

こういう場合、仕事だから個人的な思いなんぞ入れることは出来ないだろうと言う人もいるが、そんなことはない。

人をテーマにした資料館などは、人物史が最も重要だと思っているので、それをどれだけ吸収するかだと思う。でないと、まず面白くない。

西茶屋資料館に関わったのは四十歳の頃だが、実を言うとボクは二十歳の頃に島田清次郎の代表作『地上』を読んでいた。

映画化もされた、一般的に言う第一部(四部構成)の話だ。

今では想像もつかない大正時代の大ベストセラーで、新潮社のビルが、この作品一本の儲けで建ったと言われる。

ボクがそれを読んでいたことが、展示計画の監修者であった小林輝冶先生(当時北陸大学教授)にまず気に入られた理由だ。

読んでいたということ自体も驚かれたが、それ以上に二十歳の頃というのが凄かったみたいだ。

先生からは、なんで清次郎なんか読んだの?と、聞かれたほどだ。

それくらい不思議なことだったのかも知れないが、ボクにとっても、たまたま本好きだった友人が、読んでみたらいいと言って貸してくれた一冊だったに過ぎない。

実を言うと、大して面白くはなかった。

大正時代の青年たちとは違い、彼をヒーローなんぞには出来なかった。

その思いが後に鮮明になっていく。

貸してくれた友人が、さらにその清次郎の波乱万丈の生涯を書いた、杉森久英の『天才と狂人の間』という直木賞作品も薦めてくれた。

これは俗っぽい好奇心みたいなものを伴って、それなりに読み込んでしまった。

読みモノとして面白かったからではない。

島田清次郎というニンゲンの、恐ろしいほどの極悪非道ぶりが強調されていて、その毒々しさがついつい文章を追わせただけだった。

その後味の悪さは、読後のシミのようになって体に残ったような気がした。

そして、『地上』の異常に美化された虚偽の世界が余計に気に入らなくなっていく。

島田清次郎というニンゲンが恐ろしくなった。

それまで金沢の文学は、鏡花であり、犀星であり、秋声であった。

そこに清次郎という存在が現れてきたことは、少なくとも自分の中では「招かれざる客」がやって来たようなものだった。

小林輝冶先生は、島田清次郎研究の第一人者だ。

清次郎は二十歳にして『地上』を世に出し、大ベストセラー作家となり、天才と褒めたたえられ、貧乏のどん底から大きな富を得るまでの大成功をおさめた。

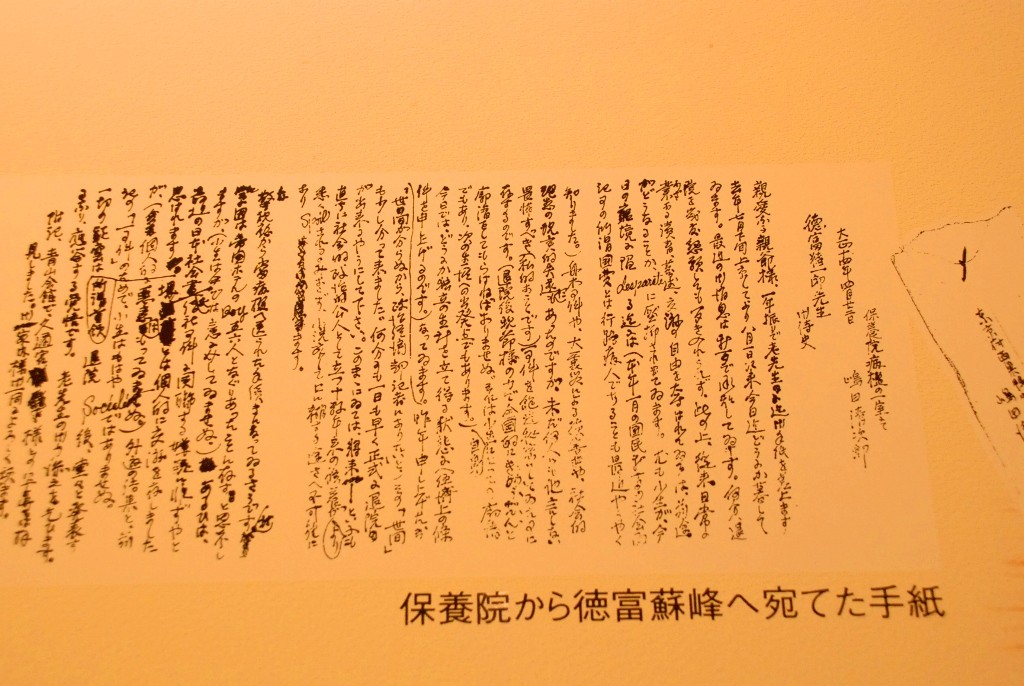

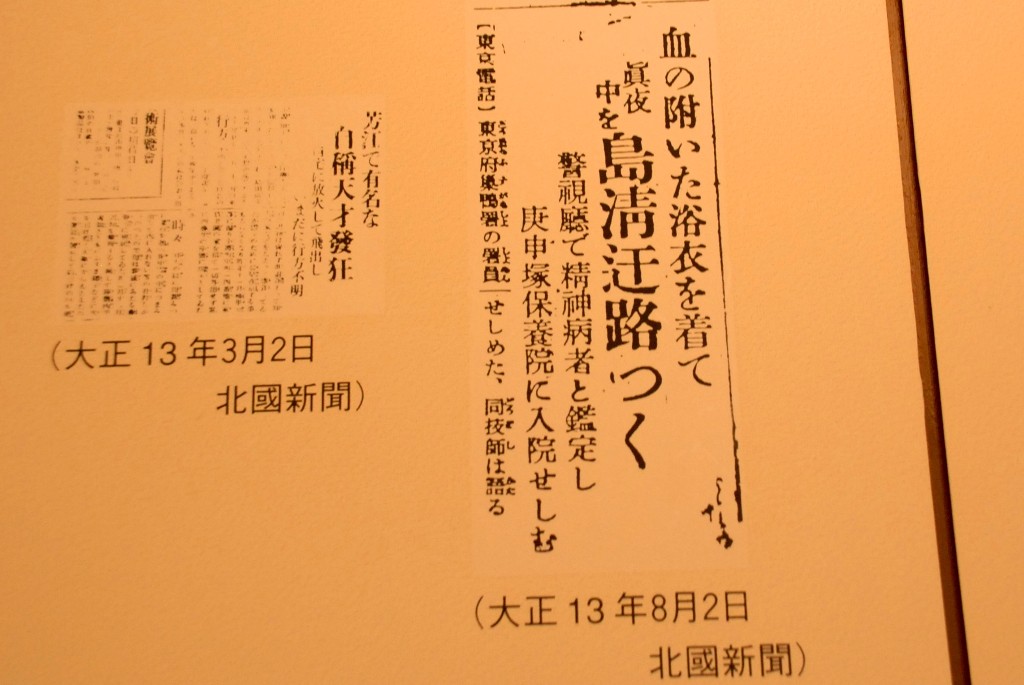

しかし、並はずれた高慢さで、茶屋に育った背景からか女性を軽視する傾向もあり、後に大スキャンダルを犯し、そして最後は思想的にも危険分子とされて、精神を病んだまま東京巣鴨の保養院(精神病院)で独り死んでいったことになっている。

小林先生がこの仕事の中でこだわっていらっしゃったのは、彼の最期についてのところだ。

清次郎が本当に精神を病んだまま死んでいったのか? 先生はそのことに強い疑問を持っておられた。

これ読んでよ…と言って渡された、保養院から徳富蘇峰あてに書いた手紙を読んだ時、ボクも先生の言われる意味が少し分かったような気持ちになった。

走り書きのような、ところどころ書き直されたその手紙、いや文章には清次郎の真実のようなものがあるような気がした。

それでも完全に認めることはできなかったが、展示のストーリーは、この文章を読んですぐにボクのアタマの中に展開されていったのだ。

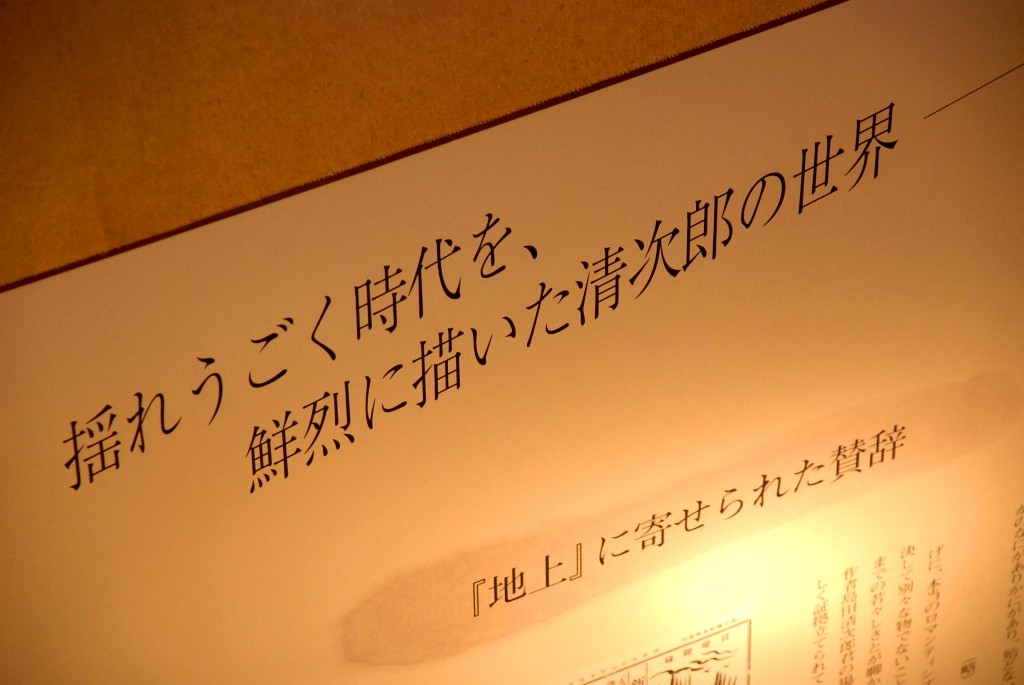

島田清次郎を好きになっていったのではないが、ドラマは明確になった。

玄関に下げられている「島田清次郎の世界」というのは、ボクのネーミングだ。

平凡ではあるが、ほとんど知られていない清次郎の生涯のことを思うと、その素朴なタイトルがふさわしいと思えた。

清次郎の顔も、彼の残された写真の中から、もっともやさしさを感じさせるものを選び、当時スタッフだったイラストレーター・森田加奈子クンに描いてもらった。

中の展示空間は、ほとんどが文字と写真とイメージデザインだけで構成されている。

年表形式の一般的なものだが、大正という時代や清次郎の残した詩などからイメージする色などに気を使った。

ただ、小林先生といろいろやりとりしながら、いつも気持ちは複雑だった。

それは、やはり島田清次郎という人物をどう表現しようとも、美しいストーリーにはなりえないだろうなという思いだった。

しかし、せめて金沢に育った一人の天才作家が、紆余曲折の末に最期は精神の病で死んでいったという切ない結末から解放され、かすかに残されていたのかも知れないその希望に光を当てていく…… そういった思いになっていった。

大袈裟だが、小林先生の思いを具現化し、あの島田清次郎に少しでも温かい目が注がれるようにする… ボクはスタッフたちにそんな半分冗談みたいなことを語っていた。

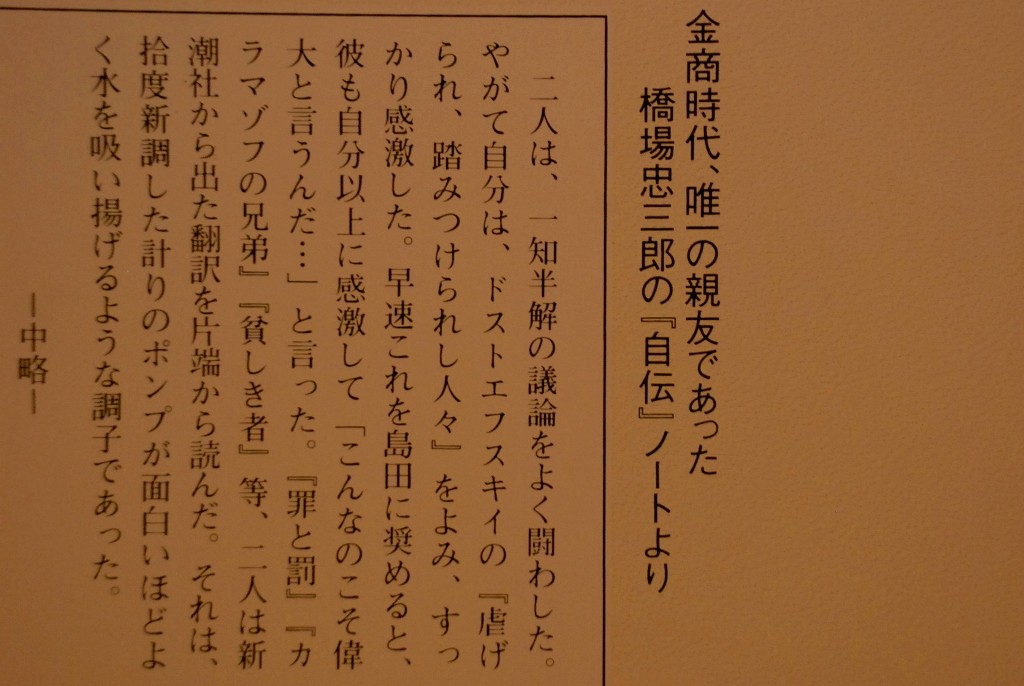

地元の金沢商業に通学していた頃に、清次郎に強い影響を与えた橋場忠三郎という人の日記が貴重な資料となっているが、そのご子息がいつもお世話になっていた方だったという不思議な縁もあり、親しみもいくらか増した。

オープンの日の朝、展示室の中にある小さなケースの中に、赤いバラを一本入れた。

今はっきりとは思い出せないが、どこかで彼の作品に描かれていた赤いバラだったと思う。

当然、今はもう置かれていない。

しかし、ずっとオープンの朝にはそうしようと考えていたことだった。そのことはなぜか忘れていない。

ところで、今、石川近代文学館で開催されている企画展・『彷徨の作家 島田清次郎』へ行くと、赤い風船が入場記念?にもらえる。

これは、『明るいペシミストの唄』という詩に出てくる、“わたしは昨日昇天した風船である”の一節からのものだろうと思っている。

詩の後半に赤い風船と、色を伝えている。

実は、西茶屋資料館の展示でもこの詩を紹介しているのだが、近代文学館の受付でそれをもらった時、ドキッとした。

何か通じるものがあったのかと、ドキドキしながら嬉しくなった。

こういう仕事にはやり残し感がつきものである。時間がたてばたつほど、それが積み重なっていくのはやむを得ないことなのかも知れない。

徳富蘇峰宛ての書簡については、近代文学館の企画展の中でもはっきりと問題提起されていたような気がするし、別にボクがどうのこうの言っても始まらないが、小林先生の思いには忠実にいようと思う………

その2 茶屋空間の話につづく。

島田清次郎と島清が同一人物であることを

先日知った者です。

そしたら、このページにたどり着き、

読ませて頂きました。

いろいろな仕事があるのだなと、勉強になりました。

素晴らしいですね。