hisashinakai

🖋 文章は志賀直哉から

✎ 『或る朝』

文章を書くのが趣味のひとつと、ずっと言ってきた。

この雑文集がそれだ。

一応、仕事でも数多くの文章を書いてきたから、比較してみると、意外と仕事で書いた文章の方が多いかもしれない。

が、仕事で書いてきた文章は、一部を除き自分自身ではない。

ところで、若い頃はもっと多趣味だったが、最近はそれらのいくつかが過去の遺物みたいに思えて、時々情けなくなることがある。

いくつかは体力的なものがあるが、多くは時間を作れないとか、やる気が湧いてこないという理由で、その理由そのものが情けないのだ。

文章は、そういう意味では肉体的に疲れることもなく、たいしたものも書いていないから、精神や神経を病むといったものでもない。

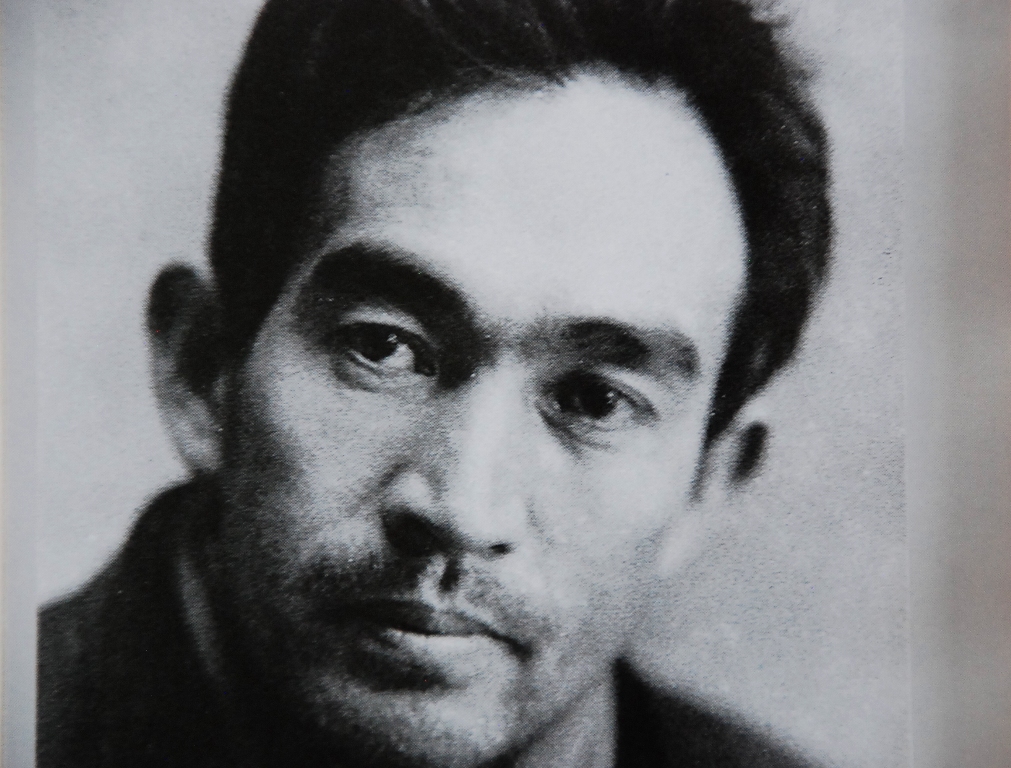

ボクに文章を書く面白さを教えてくれたのは、志賀直哉だ。

当然直接教わったのではないが、何となくいつの間にか志賀直哉の文章の潔さのようなものを手本にするようになった。

偉そうに言っているが、そのようなことは多くの作家たちが書いている。

文章ばかりではなく、その顔付きも気に入っていて、特に老いてからの風貌はきわめてかっこいいと勝手に思っているのである。

先日、駅のうつのみやさんで買い、何十年ぶりかで志賀作品を読んだ。

と言っても、長編大作の『暗夜行路』を再び読む気力には自信がなく、真骨頂と言える短編集だ。

二十歳くらいの頃に読んだものばかりで、その頃の本は当然行方知れずになっており、新しく買うしかなかった。もちろん、文庫だ。

代名詞になっている『城崎にて』は、自分自身も実際に城崎を訪れる直前に読み返していたが、それ以外はなんと四十年ぶりくらいの再読である。

そして、その再読は自分でも驚くほどのスピードで進んだ。

それが志賀作品なのだとあらためて思ったが、久しぶりに読中読後の爽快感を味わった。

今でも覚えているが、昔、『或る朝』という短編の半分ほどをそんぐりそのまま書き写したことがある。

志賀直哉の文章を自分自身の手で体感せよと、何かに書かれていたことを実践したのだ。

その作品は、何でもない朝の出来事(というほどのことでもない日常事)を淡々と綴ったものだが、紙と鉛筆があればそのまま文章にするという、素朴な楽しみを教えてくれた。

詩的な表現や、形容詞の段重ねといった技法もなく、そのままをそのままに書くという、スケッチのようなものだ。

そして、その夏。ボクは金沢の中央公園で見た若い母親と幼い女の子の何でもない姿を目に焼き付け、原稿用紙20枚の短文にした。

一般教養で受けていた日本文学の先生にそれを読んでもらうと、それなりの言い方で褒めてくれた。

筋がいいから、書きつづけなさいよ………

しかし、ボクはその後、さまざまな方向への道に言い訳を見つけ、自分自身の究極を詰めるといったことから逃避してしまう。

そして、志賀直哉の顔を見るたびに目を逸らしてきた。

ただ、今回作品を再読し、久しぶりにその顔を見て思い出したことがある。

それは、志賀直哉の顔付きに当時の文学青年たちの“ひ弱さ”を感じなかったということだ。

そのことはとても重要なことだった。

このようなことを書くと怒られそうだが、体育会系のやや異色の文学セーネンであったボクにとって、志賀直哉や梶井基次郎などは同朋的存在(失礼ながら)であったのだ。

この齢になって、再び志賀直哉への尊敬の気持ちと親しみとに気付かされるとは思ってもみなかった。

そして、このような感動らしき何かがまだ待っているんだナと思うと、もう少し緻密に毎日を過ごしていかなくてはならないぞ…とも考えてしまうのである。