hisashinakai

室生犀星の金沢的世界

ここ最近、室生犀星の初期小説を読み返したくてウズウズしている。

ヒトには時々何かを思い立ったり、無性に何かが恋しくなったりする時がある。

昔買って読んだ本たちは、当然?どこかへ消えた。

今どきの本屋さんには、そういったかつての文学モノは置いてない。

誰も買わない(読まない)から仕方がない。

ボクは大学時代に室生犀星を読み尽くしていた。

そのことは多分、非常に稀なケースであり、当時周囲にはそんな輩はいなかった。

ただ、ボクとしては特に犀星だけを読んでいたわけではなく、その他多くの純文学モノも読んでいたので、自分自身を特異な存在とは思っていなかっただけである。

ましてや、犀星は金沢出身であった。しかも、金沢そのものを描写した作家としては最も美しい作品を書いているとボクは思ってきた。

金沢の三文豪では、泉鏡花の人気が圧倒的に高い。

金沢市が鏡花にだけ文学賞の名を付けているのをみても、そのことが分かる。

仕事柄的視点から、文学館としての要素をみても、鏡花作品は坂東玉三郎が演じたとかという付加価値を数多く生んでいて、その衣装やシナリオやスチールや映像など、見るものを楽しませるモノが豊富だ。

あまり持論をぶつと怒られそうだから控えめに書くが、そういう意味では文学館という価値は微妙に短絡的でもある。

地元と直結しないとか、本質とは違うストーリーがあったりもする……

犀星について言いたいのは、金沢に生まれ、金沢を描いた詩人・作家としての土着性(言葉は不適かな)が最も高いと感じることだ。

言い換えれば、最も金沢をふるさととして愛してきた金沢の作家と思えるのだ。

犀星が詩人から小説家としてデビューした初期の作品、『幼年時代』と『性に目覚める頃』の二作品は、金沢の人たちや金沢が好きな人たちにもっと知ってほしいと思う。

極端に言えば、そうではない人たちにはお薦めもしない。評価軸が異なるからだ。

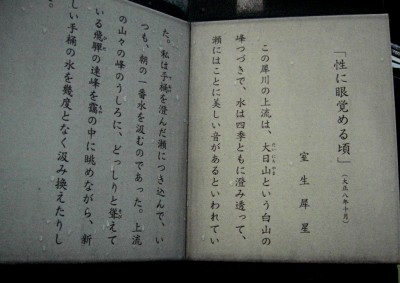

例えば、『性に目覚める頃』の冒頭から綴られた犀川の描写は、金沢の日常の風景を描いた文章としては絶品である。

多くが認めるところであり、あの文章を読んで、ボクは金沢が好きになったと言っても過言ではない。

さらに、犀星を好きにさせたのもこれらの作品だ。

金沢の風景(心象も季節感なども含めて)の繊細さが、切ないくらいにやさしく迫ってきた。

さらに犀星の生い立ちなどを知っていれば、あの美しい表現を犀星がどういう心情で綴ったのかも想像できる。

文壇とか中央の評価などという視点は、地元金沢の視点と違っていていいのだと思う。

自分たちのまちを、美しく、懐かしく、切なく描いた、表現した作家がいたということが財産なのだ。

そんな意味からは、金沢を視覚的(映像的)に再現するいい素材でもあると思う。

最近、金沢の話を題材にした武家の映画が作られているが、大正時代の金沢の街を描いた犀星作品の映像化も大いに期待できる。

文学というのは、根本的に人懐っこいものではない。

絵画などの美術や工芸などは、パッと見ていいなあと言えるが、文学は読まなければならない。

ただ、読み込めば、そこに綴られている文章に深い感動や共感を得ることが出来る。

しかし、金沢の多くの人たちにしても、鏡花も犀星もあまり読んではいないだろう。

秋声になると申し訳ないが、存在を知っているかの方が問題になったりする。

先にも書いたとおり、たまたま鏡花はよく知られているように見えるが、作品自体を読んでいるかというと決してそうではないだろうし、あの文体はもう現代人にはかなり厳しい気もする。

そんな視点からも、犀星のシンプルな表現は親しみやすい。

金沢にはプライドもあり、それが鏡花的価値観の方がカッコいいという評価に繋がっているのも理解している。

しかし、そういう高度な視点は置いておき、金沢の人たちや金沢が好きな人たちには、是非犀星の金沢的世界を感じてほしいと思う。

ところで今、読売新聞が犀星の名を冠した文学賞を実施している。

ボクは犀星の文学賞には「ふるさと」というテーマが強くあってほしいと思う。

ふるさとを愛しながら、ふるさとを離れる……

そんな人たちの作品が対象となった賞が、犀星の文学賞には相応しい気がする。

金沢的視点からは、犀星はやはり「ふるさと」だ。

犀星が綴った金沢の世界は、やはり心に沁みてくる……