hisashinakai

🖋 薬師岳閉山山行の想い出

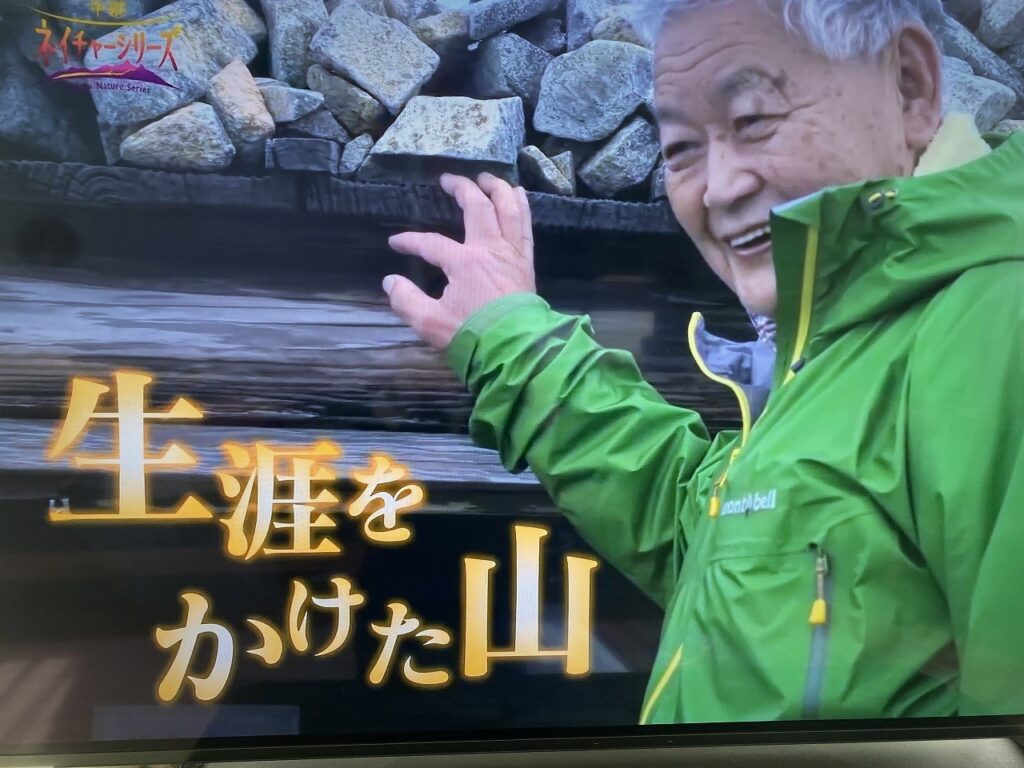

下の文章は、『山と渓谷』1993年3月号に掲載していただいた拙稿。前年秋に初めて参加した薬師岳閉山祭の想い出を書き記したものだ。20代のはじめ剣への初山行で山に目覚め、上高地に通い、薬師にも出かけていた。そして、そうこうしているうちに薬師岳の地元(富山県旧大山町)で地域づくりの仕事に関係する。そこで憧れの太郎平小屋マスター・五十嶋博文氏を地域シンボルのキーパーソンとして推薦させていただき、薬師周辺の山にも頻繁に登るようになった。それからさまざまなカタチで今まで長いお付き合いをさせていただいている。2022年、薬師岳山頂の祠を建てかえるためのクラウドファンディングのニュースを知り、わずかだが恩返しと思い協力させていただいた(トップの写真は返礼品のTシャツ)。かつて閉山山行には、壊れた祠の戸を小屋まで担いで下ろしたときのこと、突然の降雪で初心者の女性を小屋まで無事送り届けたときのこと、天井裏での宴会、夜更けの炬燵での語らいなど、なつかしい想い出がいっぱいある。そして同年10月に放送されたNHKテレビ『薬師岳~岳は五たび色が変わる~』で、数年ぶりにマスターの雄姿を拝見した(左写真)。今年二度目だという登頂。80歳を過ぎても薬師岳を見るあの表情は変わっていなかった。この文章には、マスター、太郎平小屋、薬師岳、そして山の友人たちとの長い付き合いが始まった頃の新鮮な思いが詰まっている。生ぬるくなってしまった自分に喝を入れるため、秋が深まる立山山麓へと、またマスターを訪ねてみたいと思い始めている。

🖋 薬師岳閉山山行の想い出

北アルプス・薬師岳に初めて出かけたのは、もう10年近く前のことだ。

恒例になっている夏山開きの登頂会に参加し、雨の中をひたすら歩いた記憶がある。

翌日の快晴を期待しながら、太郎平小屋での豪勢な夕食と酒に酔っている間に、天気はますます悪化し、結局登頂は断念させられた。そして翌日、そのまま雨の中を下ったのだ。

それから何年も、薬師岳は遠い存在になってしまった。

薬師岳の頂上に立てなかったことに対する思い残しも、いつの間にか消え失せていた。

そして、2年前の夏山開山祭に参加するまで、薬師岳は雨の中の記憶だけが残った山だった。

それまでも、そう多くの山を登ってきたわけではなかったが、なんとなく山慣れしてきた自分にも自信のようなものが芽生え始めていた。雨の中の登行も、それなりに楽しめるという思いもあったのである。

しかし、何年ぶりかの薬師は、またしても激しい雨の中の登行を強いてきた。仲直りの握手を求めて差し出した手を、思い切り振り払われたようなそんな仕打ちにも思われた。

ボクは、ほとんど山は初めてという会社の同僚5人を誘い、彼らに山の素晴らしさを教えてやろうと意気込んでいた。しかし、あまりの厳しい条件に内心不安でいっぱいになっていた。

ところが、その翌日は、見違えるような青空がボクたちを待っていてくれた。

残雪を踏みながら、みるみる切れていく白い雲に目をやっていると、はじめに槍の穂先が姿を現した。有頂天になったボクは、パーティのみんなに「見ろ、あれが槍ヶ岳だ」と指さし、正真正銘のほがらか人間へと変身していたのだ。

薬師岳に対する思いは、このときをきっかけにして大きく変わった。

山は晴れてくれさえすれば素晴らしいところという自分勝手さによって、単純に薬師岳もボクにとっては、好きな山ということになってしまったのだった。

🖋 薬師岳閉山山行の想い出

それから2年後の今年、好きになった山・薬師岳に、また出かけることとなった。

今度は夏山ではなく、10月の秋深き山行であり、なによりも薬師岳の地元・大山町山岳会が中心となった「薬師岳如来感謝祭」という記念登行会であった。

夏のはじめに行われる開山祭で、地元・大川寺の住職が頂上に納めた薬師如来を、秋の山小屋閉鎖と同時に大川寺に戻す。その役目を地元の山岳会が担っているのだ。

開山祭との違いは、何と言っても参加人員の少なさである。当然のことながら山では10月中旬といえば厳しい環境に見舞われる。中途半端な登山者にとっては、思わぬ事故に巻き込まれる危険性もあり、そのあたりは地元山岳会の適切なチェックがされていた。

g.jpg)

一般参加という立場にあったが、山岳会の会員で会社と山の大先輩であるTさんに連れられての参加であった

出発の2日前、Tさんから防寒具などの確認の電話が入った。一応準備は整っていたのだが、Tさんの入念な確認に、ボクもそれなりの対応をした。

10月中旬の本格的な山行は何年ぶりかのことであり、かつて涸沢で味わった切ない記憶を蘇らせながら、予備の衣類などに気を配った。

下界の天気予報では、山行予定の2日間とも雨。

こうなれば、我慢の登行を強いられるのは覚悟しなければならない。

ただ、今回の山行に対して、ボクはあまり天候を気にしなかった。それは、漠然としていたが、開山祭と違って少数の、しかも山慣れした人たちとの山行であるという別の意味の緊張感によるものだったのかも知れない。

出発の朝の空は、2日前の予報に反して快晴だった。

剣・立山・薬師のシルエットが朝焼けの空にくっきりと浮かび上がり、晴れ上がったにしてはさほど冷え込みも感じられない。絶好の秋山日和となった。

大山町の役場の前でタバコを吹かしていると、いかにも山慣れした雰囲気の男たちがぽつぽつと集まってくる。山岳会のリーダー的存在であるKさんが、登山口までの車の配分を決めるために忙しく動き回っている。

ボクとTさんは、大阪からやって来たカメラマン・Mさんのワゴンカーに便乗させてもらうことになった。Mさんは一見スリムで、山とは縁遠い人のように思えたが、途中の車の中での会話で、想像をはるかに超えた山屋さんであることがわかり、意外なことでつい嬉しくなった。

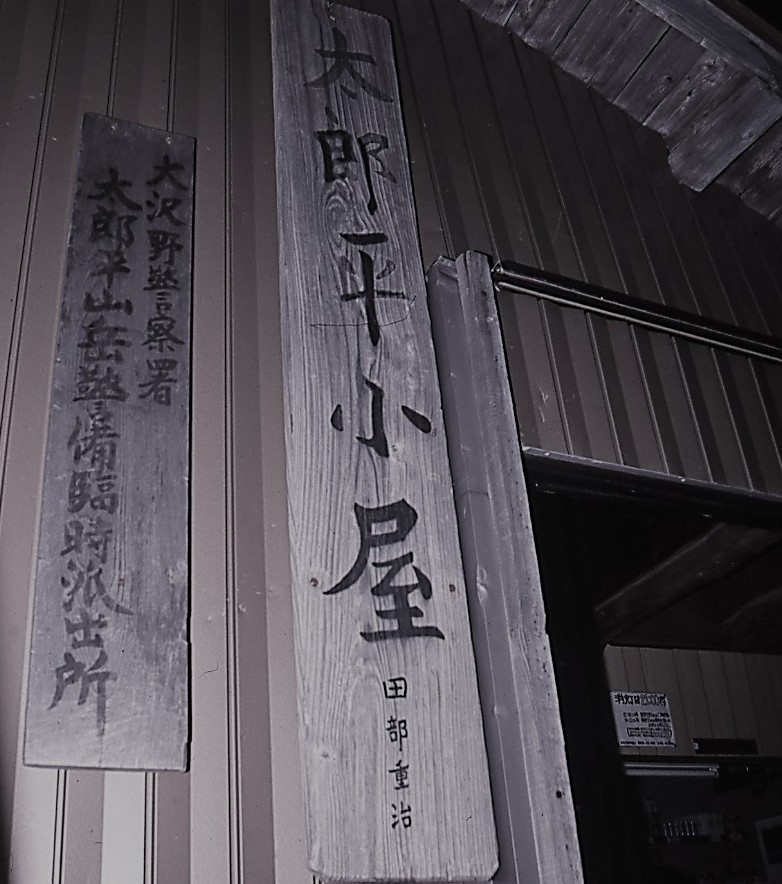

登山口である折立に着くと、先発隊がすでに出発したあとだった。折立の小屋の前には、Kさんと太郎平小屋のマスター・五十嶋博文さんが立っている。Mさんの都合でちょっと遅くなってしまったボクたちを、ふたりは待っていてくれたのだった。

「じゃあ、ぼちぼち行こうか……」 Kさんが余裕のある声で言った。枯葉が落ちた樹林帯の登り道は、まさに秋山の静かな雰囲気に満たされていた。

真夏の草いきれなど忘れさせるような冷気が心地よいくらいに漂い、歩きながら交わされている五十嶋さんとKさんとの素朴な会話も耳に快く届いてくる。

登り始めてしばらくのところで先発隊に追いつくと、一団はにわかに賑やかになった。山岳会のナンバーワンアタッカーと思われるEさんは、どうやら会のムードメーカー的存在でもあり、十一月にヒマラヤへ行くという健脚ぶりをいかんなく発揮している。Eさんの身のこなしを見ていると、もうほとんど平地との区別がないように感じられ、年齢的にはまだ若いボクを驚かせた。

森林限界を越えた三角点のすぐ上で休憩をとり、ゆっくりと剣・立山の眺望を楽しむ。なんとなくよそ者的な自分を感じながらタバコを吹かし、会のメンバーの会話を聞いていた。

五十嶋さんの言った、「今日でこの道歩くの今年18回目だよ……」という言葉が耳に残っていた。

この山行にはハードな行程が組まれていた。太郎平小屋に着いて昼食をとった後、すぐに頂上を目指すという計画であって、とにかくその日のうちに薬師如来を小屋まで下ろすことが目標になっていたのだった。

Tさんは、しんどかったらやめりゃいいさと軽く言ってはいたが、そう言われれば言われたなりに、やはり頂上へは行ってきたいと思ってしまう。休憩のあと、ちょっと出遅れて出発したボクは、やや焦る気持ちとは裏腹にゆっくりと歩くことにした。

太郎平小屋に着いたのは正午過ぎだった。EさんやKさんはもうかなり前に着いていたらしく、外のテーブルの上には空っぽになったビールの缶が2、3本置かれている。Kさんは時計を見ながら、もう頂上へ向かう段取りをしているようだ。

慌ただしく昼食をすませると、防寒具一式をリュックから取り出し、着込んだ。

Kさんを先頭に頂上へと向かう。一旦、キャンプ場のある谷に下り、そこからは一気の急登となる。ボクは、キャンプ場に新しくできたばかりの真新しいトイレに立ち寄ったために、またしても遅れをとることになった。

ようやく先行の一団に追いつきはしたが、休憩も思うように取れないまま登り続けなければならなかった。

しばらく行くと、数日前に降り積もった雪の上の登行が待っていた。「肩の小屋」と会の人たちが呼ぶ薬師岳山荘で一息ついたが、さらにまた雪上の直登が待つ。ここはさらに切ない。

「往年の馬力はなくなったなあ……」と、Tさんがボクに言う。たしかにTさんがボクの前を歩くなど、これまでなかったことだった。

🖋 薬師岳閉山山行の想い出

やっとの思いで頂上に辿り着くと、Kさんが相変わらずの余裕の顔で迎えてくれた。

祠の戸が開けられ、薬師如来像を直に見ながら合掌する。何度も山に登っているが、こんな経験は初めてのことだ。

Tさんが呼ばれた。実はTさんは閉山祭にはなくてはならない存在なのだ。それはTさんが山岳会の中で、唯一お経の読める人だからであり、会では秘かに「権化さん」と呼ばれている。

その権化さんが詠む般若心経が厳かに響きはじめると、薬師岳山頂付近が急に聖地に化した。読経が進むと、お神酒代わりのブランデーがまわってきた。小さなボトルのキャップ一杯だが、実に美味かった。

早々に下山に移る。下りに入るとさっきまでのつらさも忘れ、今年から始めたテレマークスキーの真似事に興じた。

太郎平に着いたのは、雲海が夕陽に染まり始めた頃だった。

その夜、太郎平小屋は今年最後のにぎわいに沸いた。開山祭とは比べものにならない豪勢な料理が、テーブルを片付け、畳を敷いた食堂に並んでいた。中央には祭壇が作られ、再びTさんがお勤めをしたあと、全員で焼香した。

にぎやかな語らいの中で、五十嶋さんの満足そうな顔が印象的だった。

夜が更けても、空は明るく、かすかに薬師岳の稜線が見えていた。

🖋 薬師岳閉山山行の想い出

関連:「五十嶋博文さんとの今年最後のひととき」http://htbt.jp/?p=1860