hisashinakai

雪国の車中で、星野道夫と植村直己を思う

2000年3月のはじめ、ボクは新潟の直江津から長野に向かう快速列車の中にいた。

前夜からの大雪のためダイヤは乱れていたが、ボクはそのことを幸運に思っていた。

星野道夫の本が手元にあったからだ。遠いアラスカの話を、信州の雪原を眺めながら読む…… そんな状況を楽しみにしていた。

列車が走り出してしばらくすると、雪の降り方が一段と激しさを増した。

屋根のない吹雪のホームで、ヤッケの帽子に雪をのせて突っ立っている人たちがいた。

雪をつけた裸木が重なる樹林地帯。

そして視界はそれほど深くはないが、雪原は永遠のような広がりを感じさせている。

晴れた日、ヒールフリーのスキーで駆けめぐったら愉しいだろうな…などと考える。

雪の中の軌道を走って行く独特の静けさが懐かしかった。

そしてボクは、その中で星野道夫の飾らない素顔が車窓の風景に溶け込んでいく心地よさを感じつつ、ゆっくりとその文章を追っていったのだ。

その四年前、星野道夫はすでにこの世を去っていたが、それまでのボクは、星野道夫という人間を、知性派の、凄く特異な動物カメラマンとしてしか見ていなかったような気がする。

たしかに、彼の写真から伝わってくるものには、アラスカという地域の特異性や、撮影に費やされた計画の特異性などが感じられ、自然を相手にした写真家としての、かなりしっかりとしたこだわりのようなものを好きになっていたと思う。

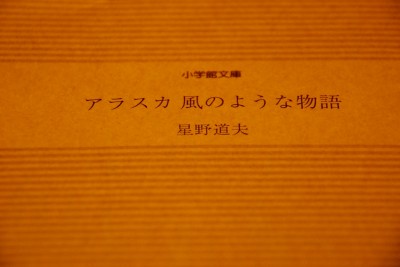

しかし、ある日、本屋で何気なく手にした彼の一冊の文庫本によって、ボクにとっての星野道夫観はすっかり変えられてしまった。

と言うよりも、それは一気に大きく膨らみ始め、気が付くと原形をとどめないくらいになっていたと言っていい。

文章にして彼が伝えてきたものは、アラスカという遠く離れた土地の大自然の美しさや厳しさだけではなかった。

そこにはアラスカそのものがあり、何よりも星野道夫そのものがあった。

彼が一人の少年としてどのような感性をもち、どのような青春時代を生き、その後、日本はもちろんのこと、アラスカでどのような人間たちと出会って、そしてどれだけ満ち足りた日々を過ごしてきたか。

そして、それらのことが星野道夫にとってどれだけ素晴らしいことだったか。

写真家としての作品だけからは知る由もなかった多くのことを、文章の中の彼の言葉が教えてくれた。

星野道夫の多くの本と出会ってから、植村直己のふるさと兵庫県日高町に出かけた時のことが、よく思い出されるようになった。

あの時、胸に迫ってきた何かが、星野道夫の言葉の中からも同じように伝わってくるような気がした。

星野道夫と植村直己は、静と動の両極にあったと思う。

しかし、二人とも大きな意味で共通した動機をもっていた。

安らげる、自分らしくいられる、そんな場所を求めていたのだ。

生命の脆さも、互いに違った形で知っていた。

北米の最高峰・マッキンリーのどこかに植村直己が眠っており、毎日のようにその山並みを眺めていた星野道夫は不思議な気持ちになったという。

あの植村直己でさえ、脆い生命のもとに生きてきたのだ。

自然を征服するのではない冒険。日本人らしいやさしさの中で培われた自然との接し方。

そして、何よりもヒトとヒトとの関わり方、すべてのことが今は亡き二人の素顔から見えてきた。

快速列車が、夕刻近くの長野駅に近付いていく。

もう雪の世界はとっくに通り抜け、星野道夫の本も、カバンの中へと放り込んだ……

※2000年に書いた文章の一部に加筆。