hisashinakai

金沢城・江戸末期のビッグイベントと寺島蔵人のこと

今から10年以上も前、毎年6月に開催される金沢最大の祭りの、その仕組み全般を見直すという仕事に3年間関わっていたことがある。

ほぼ無関心であったその祭りについて考えていくことは、いろいろな意味でかなりの苦痛を伴った。

山のようにある課題の中で、武者行列の行程や構成を変えて、最終的に城の中へ、しかもパフォーマンスを交えながらスムースに入れることが最大の難題だった。

それは苦労した甲斐もあって何とかなったが、ボクはさらに城の中を祭りのシンボルゾーン的な場所にすることも重要課題としていた。

同時期に、金沢城公園も完成していたから十分にその必然性もあった。

行列が城に入るというのは史実によって裏打ちされていて、祭りでも実際に「入城行列」とネーミングされていたのだ。

が、城内行事は何となく広場があるから、そうするのがいいだろうくらいの話で進んでいた。

それで特に問題があったわけではないが、自分としてはちゃんとした根拠(史実)が欲しかった。

**************************

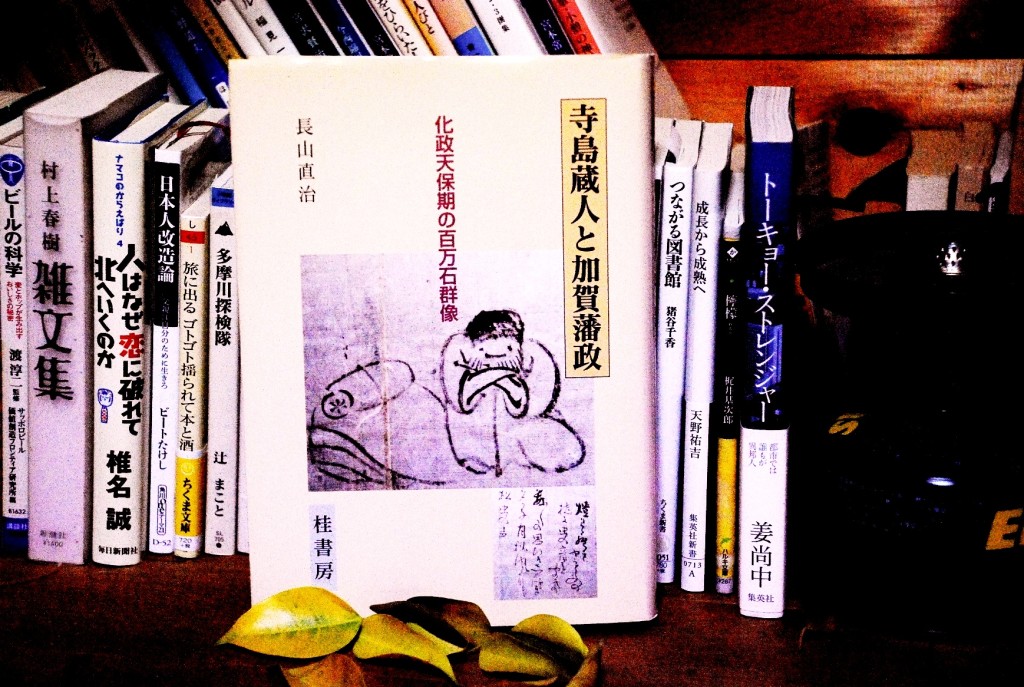

ある日、玉川図書館の近世史料館で、タイトル写真にある本の著者である長山直治先生に偶然お会いした。

先生はその頃、わざわざ定時制高校の教員に転向し、昼間は地元の歴史調査研究に没頭されていたのだ。

ボクはひさしぶりにお会いした先生に相談した。

実は先生は高校三年の時の担任だ。

恩師であり、歴史の面白さを教えてくれた人だ。

そんな話なら任せておきなさい……

そうは言わなかったが、先生は昔から変わらない眼鏡の奥の垂れ下がった目にチカラを込め、ボクを見た。

そして数日後あらためてお会いした時、この本の中に紹介されている、藩政末期の金沢城内における能の開催に関する話を聞かせてくれた。

それは驚きと同時に、しめたと思わせる内容のものだった。

文化8年(1811)、12代藩主・斉広(なりなが)が催した能の話だ。

その時の能は金沢城二の丸の再建と、斉広の家督相続と入国の祝いとして挙行された。

むずかしい話は省略するが、11日にわたり、藩士や宝円寺、天徳院の僧侶など、さらになんと庶民も白洲に招かれている。

その数、藩士・寺方で約2500人。白洲に造られた仮屋から見物した町方庶民は、ほぼ1万人だったという。

前者には料理が、後者にも赤飯や酒が振る舞われたらしい。

そして、この能のために出仕した徒歩や足軽たちも万単位の数となり、役者とともにその人たちにも賄が出ているとある。

これがなナカイ、かつて金沢で行われた最大のイベントやろな…と、先生は得意そうに、そして軽く言われた。

それ以前にも、能をこよなく愛した藩主たちによって、かなり盛大に開かれていたという。

ここまで話を聞いて、さすが金沢だなと思う前に、さすが長山先生だなとボクは思った。

いつも熱っぽく歴史を語っていた先生からこういう話が聞けたことも、また嬉しかった。

金沢と言えば、やはり能なんだわ……

そうなんですね……

ボクはかなり感動し、その後最終的にまとめた提言の中にも、この話を引用した。

ただ、かなりチカラを込めたつもりだったが、祭りの人気行事としての「薪能」は、特にそんな歴史的背景などどうでもよかったかのように、金沢城内で“普通”に開催された。

金沢城内での初回だけは、はるか後方からぼんやりと見た記憶があるが、それ以降は見ていない。

まだ仕事の真っ只中にいた頃、旧中央公園の舞台を特等席から見させていただいたことがある。

こっそりと蔭から見ていたら主催者の偉い方に見つけられて、テントの中へと入れられたのだ。

藩政時代で言えば、藩士の席から見ていたことになるのかも知れない。

ところで、この本の主題である「寺島蔵人(くらんど)」という藩士は、前田斉広の時代に側近として仕えたが、民を思うあまり藩政批判をし、能登島に流刑になった人だ。

流されて半年もしないうちに61歳で病死した。もちろん能登島でだ。

大手町の静かな屋敷の佇まいが今は観光名所になっているが、かつては一本裏道の住民ですらその存在を知らず、観光客からクレームを聞いたこともある。

表通りの和菓子屋さんの二階から、鬱蒼とした庭木を見ることができるが、それもあまり知られていないようだ。

***************************

藩政時代の金沢の祭りの取材から、長山先生と偶然再会し、金沢での能のポジションをあらためて知り、先生が寺島蔵人を研究されていることを知った。

祭りに関わった中で、この本との出会いがいちばんの出来事だったように今思ったりもする。

先日、何年ぶりかで寺島蔵人邸に入ったが、スタッフの方々が丁寧に対応されていて気持ちがよかった。

相変わらずの余計なお世話だが、少なくとも、長山先生の本から想像する寺島蔵人という人には大いに興味が湧く。

一、二年前に見た『蜩(ひぐらし)の記』という映画にとても感動したが、何となくああいう物語のイメージに近いものを感じたりもする。

せっかく屋敷も残っているのだから、もう少し取り上げられてもいい。

ところで、先生はお元気だろうか。

なかなか行けないが、たまに近世史料館に顔を出してみるとお会いできるかもしれない………