hisashinakai

🖋 読書セーネンへの回帰~正月明けの本は 読みなおしがいい

📚1 読みたい本に戻る

📖 読みたかった本とは?

その年最初に読む本、つまり正月明けから読む本をなんとなく大事にしてきたような気がする。

そんなことを昨年の暮れにあらためて思っていた。ちょうど40年あまりの会社勤めから解き放たれ、さて、とりあえず何から…といった頃。まず自分の “素” みたいなものに返ろうと、漠然とだが考えていた。

いいタイミングで正月がくる。この正月明けに読む本から始めよう。そして、自分らしいエキスをカラダに取り戻そう。そこまで大袈裟ではないが、自分の中にはそれに近い思いがあったようだ。

家の自室には、会社の部屋から持ち帰ってきた本が置かれていた。さまざまな仕事関係のもので70冊ほどあった。まずそれらの始末から始めようかと思ったが、そのこと自体に時間を取られるのが勿体ないとやめた。ここ10年ほどはその類の本が圧倒的に多くなっていて、最近では、正月明けにもそうした本を読んでいた。

それらは当然新しい知識や考え方などをもたらしてくれたが、もう今は読む必要がない。すべてはその答えで括られた。必要に迫られて読んできた本だから、根本的に流し読みや飛ばし読みなど、多くがそんなテクニックの上で成り立つ関係でしかなかったとも言える。考えてみれば、そのことが本というものに集中できないジレンマを生んでいたのかもしれない。

そういうわけで、12月の初めから正月明けの本探しが始まった。もともと日常的に読みたい本はたくさんある。だが、正月明けの本は別モノのはずだった。新しいとか古いとかなども関係ない。後に出てくるが、書店でそれほど考え込むこともなく新しい本は一冊だけ買った。そして、大して読んでみたいという欲求を感じさせない本たちを手にしていた時に、ふとあることを思った。

読みなおし ……だ。読みなおしこそ、次の正月にふさわしい。考えれば考えるほど自分の出した結論のすばらしさに納得していったのである。

それにしても、なぜ正月明けの本を大事にするようになったのか。

📖年末帰省の旅からはじまった……

学生時代の年末年始の帰省。その東京から金沢までの旅中で読む本を選ぶ。特に意識などしていなかったが、今から振り返るとそれは楽しいことでもあった。そのことが正月明けの本を意識するということに繋がったと言えば、そうなのかもしれないと思ってしまう。

ただその時は、電車の中ですでに読み始めているから、本の中身は正月明けにかなり佳境に入っている。そういう意味で正月明けから読むという意識でなかったのは確かだ。

今は北陸新幹線が走り、早いのだと2時間半ほどの乗車時間しかない。しかし、その頃は東海道新幹線と北陸線利用で4時間半くらい。上野発乗り換えなしの特急では5時間半くらいだったろうか。本読みにはそれなりの時間を費やせた。

…… 旅中の本

大学3年の頃から、帰省は急ぐ用事がなければ(いつもほとんどなかったが)、新宿から松本、松本から糸魚川経由で金沢という、ほぼ一日がかりの行程に変えた。このプランは、山梨出身の友人の家に遊びに行ったときの中央本線との出会いによって思いついた。当時のボクにとって、松本から金沢の直結便があるというのは画期的だった。

金もなく、急ぐ旅でもないと言いながら、新宿松本間は特急あずさを利用した。あの “8時ちょうど ” というやつ。松本でゆっくり時間を持ちたかったからで、帰省というより旅の感覚を優先した。

最近になっても、長野から篠ノ井線に乗り、松本から塩尻を経て山梨の勝沼までの、当時とは逆行程の旅を何度か実行している。特に塩尻から勝沼までは必ず各駅停車を使う。それがたまらなく、最近ではノートを広げ、車内での実況書き下ろしを楽しんでいることの方が多くなった。言うまでもないが車窓は旅情でいっぱいだ。

話を戻す。松本に午前11時頃着くと、そのまま街をぶらついた。松本城なども行ったが、ほとんどはただ街なかを歩くといった感じで、夏の帰省時も合わせ松本の街には詳しくなった。

当たり前だが、年末の松本は寒かった。昼時間をやり過ごし、適当なところで昼飯をすませると、最後は必ず駅前にあった「山小屋」という喫茶店で本を読み始める。まだ登る対象として山を位置づける前で、ただ眺めるだけの山しか知らなかった頃だが、その後あの西穂岳山荘の系列の店だと知って驚き、うれしくなったのを覚えている。静かな店だった。大学を出てからも新しくなった店にも何度か行ったが、今はもうない。

いつも松本で3時間ほど過ごした。それから日に1本しかない大糸線の金沢行き急行に乗り、安曇野・大町・白馬を経て日本海側へと出る。そして、糸魚川で切り離された一方の車両で金沢へと向かうのである。

大糸線の旅では窓外の風景にいつも目を奪われていた。時間調整が多く、停車した小さな駅のホームへ下りたりして、本読みに集中するのはだいたい日本海側へ出てからになる。金沢に着くのは夜だった。

この年末の一日旅は今も大切な思い出になっている。そして、いつも2冊以上の本がその旅の道づれになっていた。内容の対称的なものを選んでいた気がする。ただ、普段は文庫本が多かったが、その帰省時にはなぜかちゃんとした単行本も一冊買って持っていた。

話は中途半端に飛ぶが、大学を出て数年後、12月に東京への出張があった。帰りに東京駅へと向かう途中、もう夕暮れ近いお茶の水で下車し、かつて歩き慣れた坂道を速足で下っていた。その先にある書店街へと行くためだった。その後にも同じようなことがあったが、費やせる時間に限界があり、いつも焦っていたのを覚えている。ただ、必ず何かを買って帰ろうとしていたのは確かで、年末そして正月明けのという意識が働いていたのかもしれない。

その時に買って帰った本は、その後も大切な愛読書になっている。

…… 自分の一部としての本

学生時代は大学生協の書籍部が充実していて、本選びを身近にし、時間的な余裕を持たせてくれていたような気がする。その頃は今よりはるかに何を読んでもそれ相応の面白さを感じた。読む本とその時その時の自分自身が繋がっていくような感覚があった。本の世界に入り込んでいく自分を、常に感じていたのだろう。

その後、仕事でさまざまな企画に関わらせてもらうが、本(活字と言うべきか)がないとやっていけない日常にいたことが役立っていたようだ。いつも自分の視野を広くしていたいと考えていたが、本との接点はさまざまな社会や土地や人などとの接点を生んでくれ、それぞれへの対応がまた自分自身の視界を広げてくれた。自分を多面的に使いやすい企画屋に仕立ててくれたのだと思う。

ところで、ボクは自分自身をずっと「体育会系文学青年」と呼んできた。実際に大学時代は体育会員で、ほぼ4年間寮生活をしてきた。学生スポーツの伝統校であったこともあり、いろいろなスポーツを高い次元で見てこられたことが誇りでもある。

寮生活で新鮮だったのは、同部屋の先輩たちが皆読書家だったということだ。本棚に大江健三郎や吉川英治の本などが並んでいた。先に書いた山梨の友人は島崎藤村を愛読していて、ボクもその影響を受けた。いかつい男たちが併せ持つ意外な一面がおもしろかったのだ。

余計な話ついでにもうひとつ書くと、ボクにとって体育会系の文学青年というイメージは、あの『檸檬』で有名な梶井基次郎から始まった。作品の繊細さとあの容貌を比較した時、なぜかそんな印象を持った。後で正岡子規などが本来そうなのかなと思ったりしたが、やはり梶井基次郎には勝てない。ボクには「体育系文学青年」の、特にビジュアル系におけるナンバーワンであった。

今は多様性の時代でもあり、どんな切り口からでも社会と繋がることのできる術や道がある。そういう意味では恵まれた社会だと思う。ニンゲンとしてのクオリティも、その軸が変わってきているのかもしれない。そのうち知識を得るとかモノゴトに感動するといった手段から、本という存在が離れていくことも想像できる。ただ、その時はニンゲンとしての豊かさや、面白みといったものも変わっていくのだろうかと懸念する。そんな時まで生きていたいとは思わないが………

正月明けの本について、読みなおしというアイデアが生まれたことは画期的だった。我ながらやるなと思った。今更新しいことなど必要ない。これまでに十分いろいろな世界を見て感じてきた。それらを再確認し、新しい解釈も加えて見つめなおしていくことの方が楽しいのではないか。

正月明けの本を考えてきた果てのひとつの結論であった……

──────────────────────────────

📚 2 自分を再確認させてくれる本たちとの再会

……そして、読みなおしの本は、買った時の思いなどを振り返りながら選んだ。一度読み込んでいるつもりでも、今読めばまた違った何かを感じそうな気がしていたが、まさにそのとおりだった。

📖📖📖📖📖

『山里に描き暮らす』(渡辺隆次 みすず書房 2013)

この本との出会いが何だったかはっきりしない。記憶にないというよりも、いろいろな記憶が交錯しているのである。ただ一度躊躇したのは覚えている。その理由はシンプルで、価格だった。この後の本にも私にとってはやや高額と思えるものが出てくるが、必ず躊躇している。しかし、読んで後悔するようなことはなく、むしろそれらを買って読んだ自分を誉めてやりたい気分になる。本とはそういうものなのかもしれない。

著者である渡辺隆次氏は1939年生まれの画家・エッセイストだ。帯には、「八ヶ岳山麓に36年前から暮らす…」と記されているが、2013年の発行でありその生活の歳月は今も進行形なのだろう。すごいことだ。

内容は2007年から2012年にかけて、季刊誌に絵とエッセイで連載してきたものと、さらに書き下ろしたものとで構成されている。絵を描くことを本業に、独り静かに生き、暮らしてきた日々が綴られているが、かつてのキラキラした八ヶ岳山麓をイメージすると期待は裏切られる。当然ボクはそんな期待などしなかった。

豊かでありながら厳しさも併せ持つ大きな自然。その中に長く身を置いてきたニンゲンならではの、さりげない言葉が心に響いてくる本だ。そして、“ 寄る年波から行く末に思いが行く”という年齢となった時に甦ってくるのであろう氏の話に、今の自分がそろそろ共感を覚え始めている。

読みなおしは、“山麓にまた春がめぐってきた。三十六度目の春である。”で始まる『山麓』という文章からにした。栞紐がその132ページに挟まれていた。意図的にそうしておいたものだろう。そのことに気が付いた時の素朴な嬉しさも、自分の思いを示していた。

この本を買った理由ではないが、実はそのあたりに住むことを夢見た時期がある。会社勤めをしながら20代の中頃から何年か通った。単に遊びに行っていたというだけだが、やる気になれば何かができるような気がしていた。しかし、その何かもぼやけたままで身が入らなかった。

ぼんやりと夢見ていた八ヶ岳山麓は、そのうち遠いあこがれの場所になり、そして時折思い出すだけの場所へと変わっていく。今はたまに車窓から眺めている。特別に後悔しているわけではないが、自分の小ささが情けなくなるだけだった。

この本はそういう自分にとってのレクイエムのように届いた。遅いエールのようでもあった。しかし、決して文字どおりの意味を感じているのではない。ボクとしてはずっと独りで生きてきた渡辺氏の言葉を純粋に読みたかったのだ。

雄大な山麓に暮らしてきたニンゲンの真実として伝わってくる、ボクのような者への、やさしく厳しく、せつなく楽しいメッセージを感じたかったのである。

📖📖📖📖📖

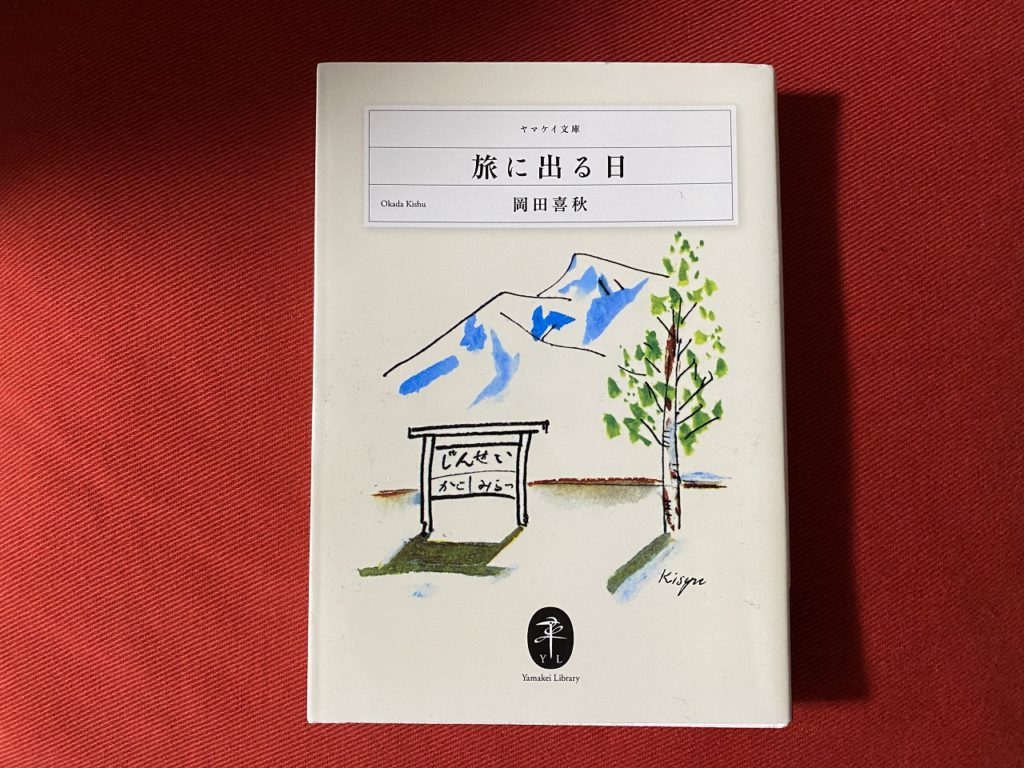

『旅に出る日』(岡田喜秋 ヤマケイ文庫 2015)

ヤマケイ文庫によって「三度目の旅立ち」と著者が書いているとおり、原著は1972年に別タイトルで出版されている。

著者の岡田喜秋氏は1926年生まれ。雑誌『旅』の元編集長として有名だが、現役の大学教授でもある。

旅行雑誌の記者としての活動から、数多くの紀行本を書かれているが、そのうちの数冊しか読んでいない。その中の『日本の秘境』や『山村を歩く』といった本などと出会い、“旅の仕方”に惹かれた。変な言い方に聞こえるかもしれないが、まさにどこを歩いていたっていいのだなということ(ボクには普通だが)を納得させてくれた人だ。民俗学的な本としては宮本常一氏のものが最初だったが、岡田氏のものはぐっと身近に感じるものだったと思う。スケールの違いこそあれ、自分にも共有できる臨場感があった。

先の渡辺隆次氏も同じだが、ボクはこうした本業の陰に見え隠れするものを持つ人たちが好きだ。うまく表現できないが、それがあるからこそ本業が生きているのだと思っている。

岡田氏の場合、旅行雑誌の関係者という立場から見ても、海外も含めた華やかな旅人をイメージしていたところがあった。それをまず壊してくれたのが秘境や山村の話であり、そこから一気に興味と親しみが増したのである。

ボクにとって本格的な山行から離れてしまった時期から、氏の本に見出した“歩く旅”というカタチは、時間の取れない日常での小さな楽しみを助長した。

寸暇を惜しむように躊躇なく出かけるようになった。向かう先は、ごくごく普通の山里など。半日でも、数時間でもいいからと歩く。ほとんど人と会わないから、探検という感覚もある。車道はもちろん、田畑の中、森林の中、そして谷間の道もある。歩くスピードに合わせて、風景は少しずつしか変わっていかない。そんなこともこの上なく楽しい。奥深く入れば、その土地の人たちから聞く話も深くなり、歴史や民俗への好奇心も深まっていく。

……そして、この『旅に出る日』だ。この本は、岡田氏の存在をますます大きくした。大袈裟かもしれないが、どこかにぼんやりと見えていたものがこの本によって明かされた。それはボクが感じた氏の原点だ。旅を愛するようになるニンゲンが持つ自由へのあこがれ、親や友人、そして故郷などへの思いが戦争の時代の空気感とともに深く重く伝わってきた。

北アルプスの山々にあこがれ、東京から信州松本の高等学校へ進もうと決めた情熱や、東京の憂鬱を吹き飛ばした中に訪れた張り詰めた日常が、戦争の中の青春時代をせつなく物語る。

本の中は三つの章に分かれている。読み直すのは最後の章だけだ。その「わが人生の行手に」と名付けられた100ページ足らずの部分に、ボクなりの氏の原点を見ている。

『レールの彼方』『常念岳の黙示』『戦争とアルプス』、そして『廃墟の中の自然』『帰らざる故郷』と続く、短い話を再び読み継いでいく。

特に好きな『常念岳の黙示』には、またしても気持ちを吸い取られてしまい、これまで何度も訪れていた安曇野、この本を持って初めて訪れた安曇野のことを思い出した。特にこの本を読んだ後に出かけた晩冬の日のことは鮮明だ。

曇り空の下、冷たい風が吹いていた。ストーブの温もりに手を添えながら、晴れていれば見えるはずの常念岳をガラス越しに想像した。戦中のつらい時代、旧制松本高等学校の学生だった岡田氏が受けたという常念岳からの黙示を、自分も感じてみたかったのだ。この願いはまだ果たしていない。

📖📖📖📖📖

『ジャズのことばかり考えてきた』(児山紀芳 白水社 2018)

この本には、特別な読み直しの決めごとはない。なんとなく懐かしいジャズマンたちの名前などを読み取っていくだけで十分に楽しめる。それに著者のやさしさがたっぷりと伝わってきて、嬉しくも淋しくもなる。

児山紀芳氏は重要なジャズの先生の一人だった。NHK-FMの「ジャズフラッシュ」という番組でその声を初めて聞いた夜だった思うが、いきなりジョン・コルトレーンやビル・エバンスの名演を流してくれた。ボクはステレオの前にマイクをかざし、小さなテープレコーダーでその放送を録音した。それがボクのジャズ的生き方を本格的なものにしたと思っている。

もともと幼い頃から洋楽に馴らされ、映画音楽に始まり、ビートルズからニューロックやブルース、そして挙句にはクラシックなどにも手を出していった。そして、もっと自由でもっと高い音楽性…などと田舎者のくせに生意気なことを思い始め、行き着いたのが “ジャズを聴いてみるか” だったのだ。小学校から中学校あたりまでの、猛スピードで過ぎていった出来事だった。

不意に今思い出したことがある。まだ小学校へ行っていた頃、家にあったビートルズのシングル盤のライナーノーツに、ジョン・レノンがジャズの分からないヤツはつまらないみたいなことを言っている…という記載があったことだ。ボクにとって、ジャズという言葉を初めて知ったのはその時だったと思う。いや、間違いなくそうだ。ただその時、その後一気にジャズが自分の日常の中に大きな位置を占めていくことなど想像もできていない。

児山氏は2019年2月3日、82歳で亡くなった。そのニュースに遭遇した時、正直自分でも驚くほどの悲しい気持ちになった。あのやさしい話し声がすぐにアタマの奥から聞こえてきたのだ。氏との出会いの大きさを改めて思う。

最初に書いたように、この本は気が向いたら手にするという雰囲気のものだ。表紙の黒文字だけつなげると「ジャズばか考 児山」となる。まさにジャズのことばかり考えてきた人生。うらやましいと簡単に言ってはいけないと思うが、 “ときおり自分がジャズを食べながら成長したような錯覚におちいる…”という氏の言葉がすべてを伝えている。

そういうわけで、とりあえずボクとしては、高校生の頃金沢でライブに出かけたマル・ウォルドロンというピアニストの話から読みなおしを始めている。

*******************************

📚 3 新しく買った本についても書こう

📖📖📖📖📖

『浅草迄』(北野武 河出書房新社 2020)

新しく買ったのは北野武氏の『浅草迄』(河出書房新書)の一冊だけだ。申し訳ないが、どうしても年明けに読みたいというほどではなかった。だから買ってすぐあたりからちょっと開いたり閉じたり、ちょっかいを出していた。そして年が明け、正式に?読み始めると、見る見るうちに読み終えてしまった。

たけし(武)氏のものはこれまでにも数多く読んできたが、いつも途中で勢いがなくなりぼやけてきたりして、最後まで読んだのか自分でもよくわからなくなる。この本も危なくなったが、最初の勢いが強くてなんとか最後まで持った。とにかく好きなのだ。

この本の最後には「*この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。」と書かれている。思わず英和辞典を見てしまったが、fiction=小説となっており、たけし氏のギャグが身に染みて嬉しくなった。登場するのは実在(する、した)の人や場所などばかりみたいで、このあたりの怪しさがたまらなくいい。まさに年明けに相応しい?内容だった。

そして、虚実混在のたけし氏のギャグだとしても、これを読むと北野武もビートたけしも、それにその時代のこともよく分かったような気分になれる。

かつて出張の電車の中で、座席の方向転換の際に、前の網棚に入れておいた本をそのままにしてしまったことがあった。すぐに女子大生らしき若い女性(当たり前だ)がその本を手にし現れた。そして、その本を私に手渡すと同時に、表紙を見て吹き出すように笑った。すてきな笑顔だった。その本のタイトルは『コマネチ!ビートたけし全記録』(新潮)。網棚に背表紙を向けて入れていた。表はあまり見られないようにしていたのだ。

ボクは、北野武よりもビートたけしの方が好きだ。それは、前者が作品の作り手としての名前であるのに対して、後者は登場人物的であり、何よりも一人のニンゲン臭い名前だと感じるからだ。が、誰もが知っているとおり、実際は前者が本当の名前である。

この矛盾を思う時、いつも北野武は生まれた時からビートたけしだったと考える。ビートたけしが、ある日突然、アッ、オレは北野武でもあったんだなァ~と、気が付いたんだと思うことにしている。

だからこの本は、北野武氏が自分自身の正体、自分は頭のてっぺんから足の指先までビートたけしである…ということを改めて伝え直すために書かれたと勝手に思った。そしてビートたけしは、そんな北野武氏を見て、なんだバカヤローと少し照れていたと。

……ところで、昨年末のNHKテレビ『ファミリーストーリー』には泣けた。

📚 4 これからもいい本を求めて

今回気付いたが、今の自分にとっていい本とは、日常の中の普遍的なことや、忘れがたいこと、風景や生活の描写と心の描写が見事に重なり合う瞬間が、いい感じで伝わってくるものだ。

ずっと何かを思い続け、動いてきた人ならではの言葉の重みや深さに敬意とあこがれを感じてしまう。これが自分のやり方だけで長くやってきた人のメッセージなのだと思う。

読みなおしの本と、北野武氏の本との間にギャップを感じる人がいると思うが、それは表面的に見えることでしかなく、ボクにとっていろいろと考える上で外せない共通の指標が存在している。

もう一度読みたくなる本には、最初に読んだ時の自分が、本当にこの本と繋がっていたかを確認したいという思いがあるような、そんな気もする。個人の感想という今流行りの表現ぐらいが正しいので、ボク個人の感性がそれぞれに結びついているということにしておこう。

長々と書いてきたが、やはり正月明けの本には自分のわがままが凝縮されていなければならない。本に限らず、正月明けこそ自分の原点を知る機会なのだろう。

というわけで、早く世の中が普通になってくれること、平凡になってくれることを願いつつ、もう一か月が過ぎてしまった2021年のことを考えている。