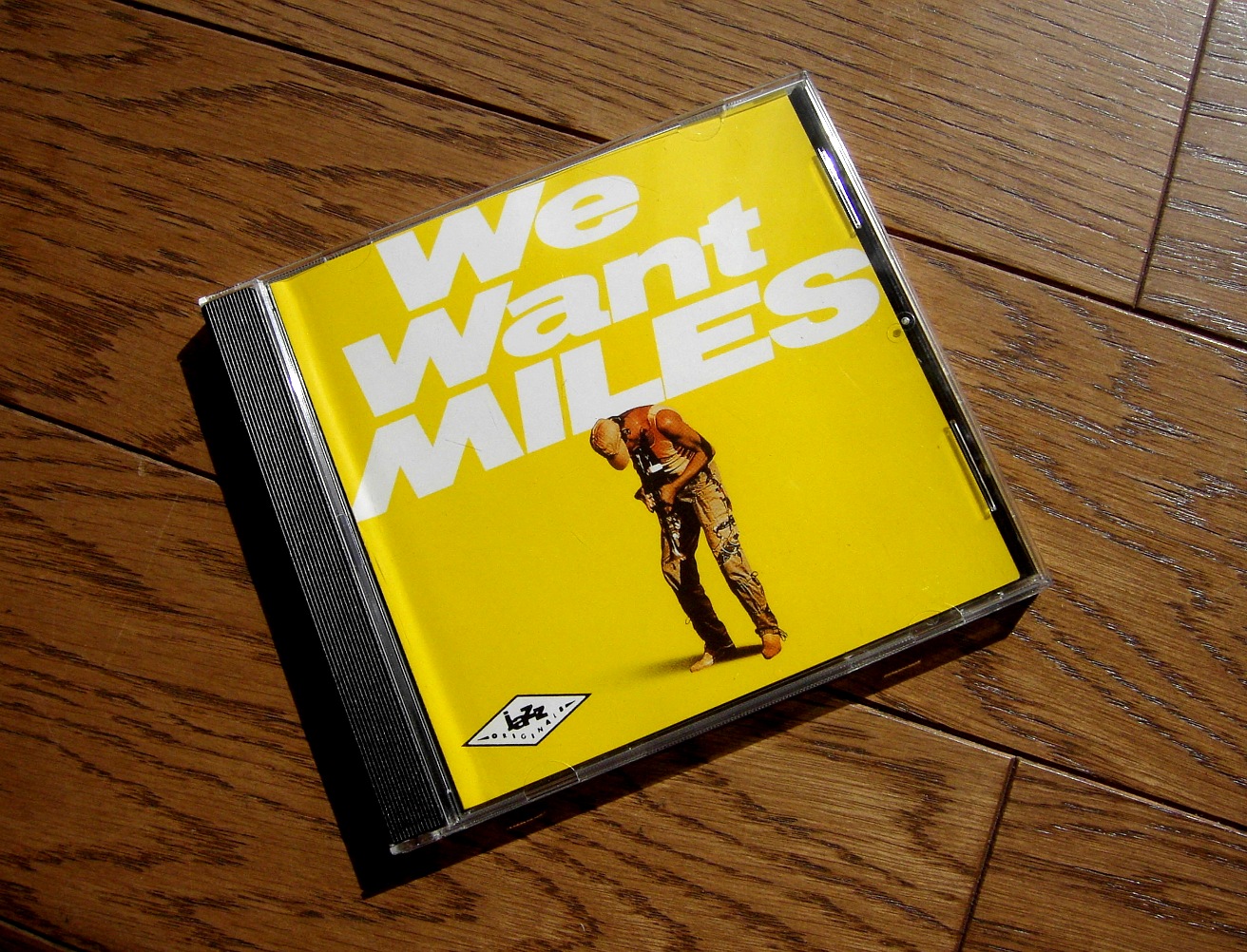

hisashinakai

“ I Want MILES ”のとき

一年に数回はこのアルバムを聴く。

最初の「ジャンピエール 」と、最後の「キックス 」だけだが。

この前の休日もそうだった。

何の前兆もなく? 何となくCDを取り出すと、いつものように大きめの音で聴いた。

いつも先に「キックス」を聴く。

イントロから懐かしい気分になってくる。

30年ほど前、このアルバムがNHK-FMのジャズ番組で紹介された時、DJでスイング・ジャーナル編集長だったKK氏が、マイルスの復活を告げた。

70年代中頃から、マイルスは病気療養のため引退状態にあった。

だから、流れてきた「キックス」はKK氏の言葉を裏付けるものだった。

聴きながら熱くなった。

マイルスが、マイルスらしくトランペットを吹いている。

特に、後半(12分あたり)からのソロは痛快だ。

ハイテンポのバックに乗せられながら、マイルスのトランペットが伸び伸びと歌い始める。

マイルスの普通のスタイルからすれば、たいして目新しいわけではないが、それでもその時は嬉しかった……

カラダが前へ前へといく……

マイルスはこのアルバムで、ボクに対して何度目かの“偉大さ”を示した。

今でもマイルスは別格である。

マイルスに初めて感化された時、ボクは15歳の終わり頃で、その5年前(64年)に録音された「フォア&モア 」というライブアルバムに狂っていた。

振り返ってみると、その一年前、FMラジオで、コルトレーンの「マイ フェバリット シングス」(「セルフレスネス」)と、エバンスの「ワルツフォーデビー」を同時に聴き、ジャズへ本格的になだれ込み始めていた。

考えてみれば、両方ともライブ録音だった。

今でもジャズは特にライブ録音(もちろん名演)がいい。

そして、マイルスがセッションやライブ録音によるアルバムのみに移っていったことにも、ボクとしては十分納得できるわけを感じていた。

話を戻す。

「フォア&モア」に狂っていた頃、リアルタイムのマイルスはすでに「ビッチェズ・ブリュー 」(69年)を世に出し、ジャズに新しい息吹を植え付け始めていた。

ボクはそれから何とかリアルタイム(5年先)のマイルスに追い付こうとし、そうすることに成功する。

特に「ビッチェズ・ブリュー」を本気で聴いた時には、かなり感動的な気分になっていた。

そして、「ライブ・イビル」(70年)やその他のアルバムも実に見事だった。

あれはやはり、バックに「ビッチェズ・ブリュー」のメンバーたちが残っていたせいだろう。

(1973年の金沢初コンサートで目の当たりにしたマイルスサウンドには、正直後ずさり……)

「アガルタ 」(75年)や「パンゲア 」(同年同日)にも完璧に納得。

そして、「 We Want MILES 」(81年)だ。

マイルスはトランペット奏者のジャズマンではなく、ミュージシャン、コンポーザーになっていたが、このアルバムで、もう一度トランペット奏者に戻っていた。

しかし…、ボクにとってのマイルスはそこまでだった。

仕方ないが、マイルスもまた年齢と共に衰えていくしかなかった。

ただ、このようなことを語れるのは、ジャズシーンの中でもマイルスしかいなかったとボクは思っている。

別にマイルスのようなやり方をしなくても、ジャズは多くの人たちに愛されてきたのだ。

たとえば、ドルフィーやコルトレーンの寿命がもっと長かったらと考えてみても仕方がない。

60年代の演奏スタイルとして際立っていた彼らの個性は、その後どのように発展していっただろうか。

想像してみるのは楽しいが、当然楽しくない結末もあったかもしれない。

マイルスはたまたま長生きした。

そして、自分がマイルスから離れていったのは、進化や変化や挑戦などといった形容が相応しかったマイルスだったからだ。

ボクにとって「キックス」という曲は、そうしたマイルスとの付き合いの中で、一度だけ体験した救いの一曲だったような気がする。

マイルスについては、いつまでも書ききれないもどかしさがある。

ジャズがとても身近な音楽になっている今だから、なおさら語るのが難しくなってきた。

何だかさびしくて、疲れる話だ……

““ I Want MILES ”のとき” への2件の返信