hisashinakai

甲州ブドウが信玄本を導く

大河ドラマ『真田丸』で、ついに真田昌幸が死んだ。

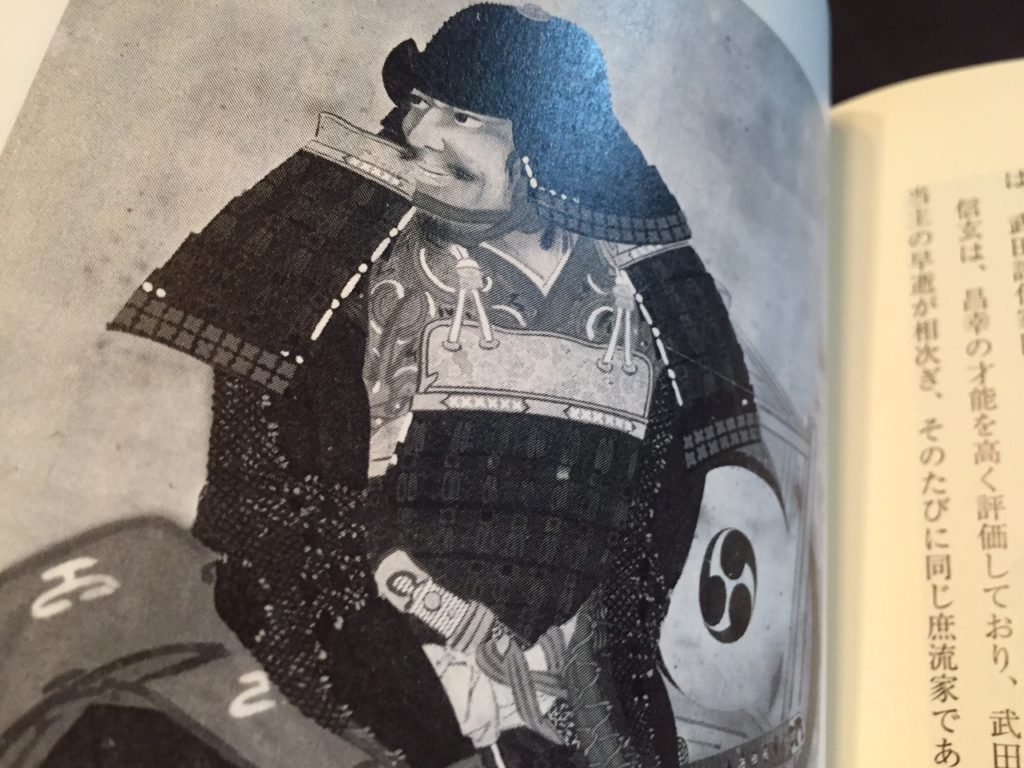

(タイトル写真は真田昌幸 『戦国大名武田氏の家臣団』より)

幻覚の中、馬の嘶きと近づいてくる蹄の音に起き上がり、「おやかたさまァ」と叫んだ後、そのまま息を引き取るという、グッとくるような演出であった。

草刈正雄の野性味の効いた演技もよかったと思う。

死に場所は真田からほど遠い九度山だったが、信濃の山野を駆け巡った戦国武将らしい最後だったようにも感じられた。

そして、昌幸が叫んだ「お館様」こそが、あの武田信玄であり、信玄によって戦略家・智将としての才能を開花された昌幸の、信玄への思いがあの場面に描かれていたのだ。

ただ、このあたりの背景表現については、『真田丸』は全く中途半端だったのではと思う。

昌幸は七歳の時に信玄のもとへと人質に出されている。

つまり、真田は元来、信玄から本当の信頼を得てはいなかった。

しかし、信玄は昌幸を大切に扱った。

その結果、昌幸は信玄の下でその才能を開花させ、国衆の三男坊から武田家譜代の家臣として取り立てられるまでになる。

信玄が死んだ後も、武田と真田のために踏ん張った。

本気で甲斐の国を再興させようとしていたのではないか………

と、ここまで書くと、ついこの前、武田信玄について書いていたのに、またその話かよ~と思う人もいるかもしれない。

今頃、気がついても遅い。実は、そうなのである。

しかし、今回はむずかしい話ではない。

*****************************

今年もまた、山梨県甲州市勝沼に住む親友Mからブドウ便が届いた。

9月のはじめ、いつもよりちょっと早い到着であったが、今年は猛暑のせいか収穫が少し早くなったらしい。

いつも畑で採れたものをすぐに箱詰めして送ってくれるもので、柄の部分はきれいな緑色をしている。

もちろんバツグンに美味い。

持つべきものは、よい友だちだ… ついでに書くと、静岡県三ケ日のみかん農家の次男坊も学生時代の親友で、こちらも初冬には採れたてが送られてくる…………

それで、今回勝沼から届いた箱の中に敷かれていた地元・山梨日日新聞。

いつもこういう新聞には必ず目をとおす。

土地柄のニュースが載っていたりして、なんとなく楽しい気分にさせてくれるからだ。

そして、今回も興味をそそるニュースが載っていた。

地元ゆかりの出版物を紹介する記事だ。

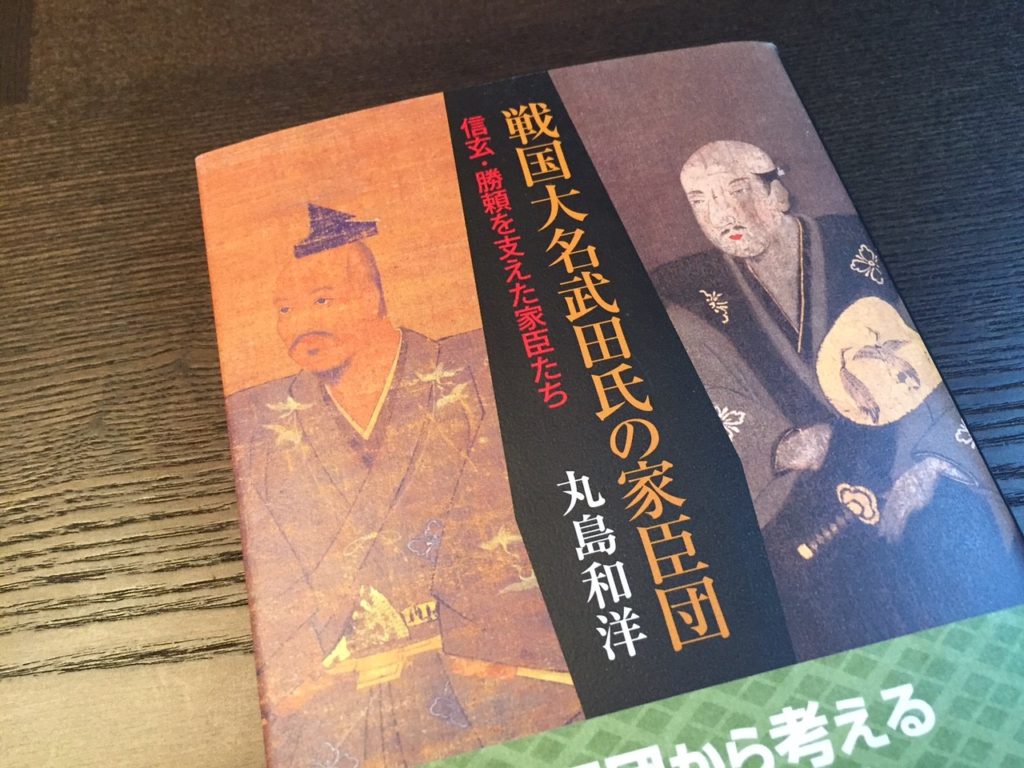

まず、「武田家臣団の構造解説」という見出しに注目させられ、丸島和洋氏の名前も目に止まった。

丸島氏と言えば、武田家と真田家に詳しい研究家だ。

『真田丸』の歴史考証も担当している。

これはすぐに買い込んで、読まねばなるまいと気持ちが昂る。

そして、すぐに買ったが、正直言うと、こちらの書店にはどこにも置いてなく、通販を利用させてもらった(なぜか、通販だと何となく申し訳ない気持ちになるのである)。

すぐに読みたかった。

二十代の頃、武田信玄に関する本をひたすら読み込んだが、その時の衝動が甦ってきた感じだった。

噛りついて読んでいるわけではないが、じっくりと今も読み続けている。

ところで、『真田丸』を見ていて感じる人もいると思うが、主人公の信繁(のちの幸村)と同じように、昌幸の方も面白い物語になると思うのである。

本音で言えば、昌幸の方が信玄との絡みが多くあって戦国の物語としては絶対内容は濃くなるはずだ。

秀吉やら家康、その周辺には深いストーリーが感じられない。

だから、幸村のようなヒーローが出来上がったような気もする。

秀吉・家康なら、今回のようにコメディっぽいのがちょうどいいくらいで、今回もそれが面白い要素になっていたりする。

まあどちらにしても、勝沼のブドウが一緒に届けてくれたような一冊の本が、今は実に愛おしく、ときどき気持ちをぐっと引き上げてくれるような気がして嬉しいのである…………

この本を読んでいても思ったのだが、戦国時代の話は、結局、最終的に虚しく読み終えてしまうような予感がしていた。

今特に思うのは、真田のような国衆上がりの男たちの話の方が面白いのではということで、ひたすら戦するしかなかった、ある意味悲しくて、またある意味、生き甲斐のある人生を送った戦国の男たちの神髄はそこにあるような気がしている。

特に真田は、昌幸の全盛期が最も面白いのではと勝手に思ったりしているのだ……