hisashinakai

八ヶ岳山麓に憧れていた・・・

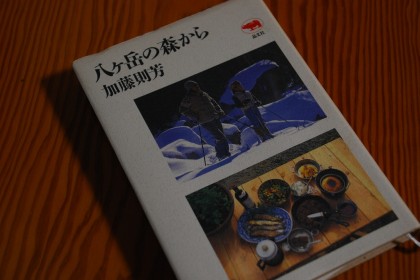

本棚の隅っこから、また懐かしい本が出てきた。レコードとか本とかはすでにかなり多くのものが手元から離れていて、時々本屋や図書館などで、これはかつて自分が持っていたものだと気が付いたりすることがある。

今回出てきたこの本の存在も、すでに遠く忘れ去られていたもののひとつだった。

著者の加藤則芳氏。ボクより五歳年上の尊敬すべき人だ。

かつて感覚やスタンスの違いを見せつけられ、一種の絶望感とともにこの本を読んでいた記憶がある。今から二十年ほど前のことだ。

そのさらに十年ほど前だろうか、加藤氏は八ヶ岳に移り住み『ドンキーハウス』というペンションを始めていた。

それまで東京の大手出版社に勤務し都会の雑踏の中にいたという、その180度の転換ぶりに、ボクは激しい羨望や嫉妬?を感じていた。当時のボクからすれば、氏はあまりにも簡単に自分のやりたかったことを実現させてしまった人だったのだ。

しかし、氏のことをボクがさらに尊敬していったのは、この本を出した後、人気のあったペンションをさっぱりと止めてしまったことだった。

経営的に行き詰まったというのではない。逆に多くの人に愛されていたペンションだった。その辺りのことは、この本を読めばよく分かる。

ペンション経営自体が、もともと氏の性格には合わず、氏の目的ではなかったということに過ぎない。このあたりも、自分に当てはまる話であると、奥歯で歯ぎしりしながら読んでいた。

氏はその後、八ヶ岳を生活のベースにしながら自然をテーマにした執筆活動を続けてきた(現在は横浜市在住らしい)。

また国内外でのさまざまな自然の場における活動などは、出版ばかりでなく、テレビなどでも広く紹介されてきた。細かいことは書き切れないが、もっと知りたい人は「加藤則芳」で検索してみてほしい。

去年の三月と四月、ボクは久々に八ヶ岳山麓に足を運んでいた。といっても、甲州市の友人と会うために出掛けた際、ちょっと立ち寄ったというくらいの滞在時間で、しかも清里周辺の超安全地帯をぶらぶらしただけだった。

清里周辺は両日とも雨や雪が降っていた。気温も低く人影も少なかった。特に清泉寮のあたりは全くと言っていいほど人の姿はなく、個性的な木工品が並ぶショップの中を遠慮がちに歩いてきた。夏の賑わいが嘘のような静けさだった。

遠望の山々も霞む中、小海線の清里駅にクルマを止め、日本の最高地点を走る車両を見ようと思った。

かつて日本で最も標高の高い駅である野辺山駅に立ち寄り、入場券を買ってホームに入った時のことを思い出していた。

列車が来ると、何気にその列車の写真を撮った。特に鉄道ファンでもなかったが、その時に見た列車はそれまでに自分が見てきたものの中でも深い印象として残った。

夏のきつい日差しの中で、熱を帯びた線路から舞い上がる陽炎も目に焼き付いていた。

ホームに入ってきた車両は、かつて見たものとは大きく違いカラフルで美しかった。

ただ見過ごしていたが、車両が走り去った後、どうせなら、一駅だけでも乗ってくればよかったと後悔していた。相変わらず思い切りが悪い……

二十代の多くの夏、ボクはこの本のタイトルみたいなわけではないが、八ヶ岳山麓で一週間近い夏休みを過ごしていた。

旧盆の休みとかに敢えて仕事をして、その分の振替え休暇を八月二〇日前後にとる。そんなことを当時は平気でやっていた。そして、その時間はボクの日常の中に非日常をもたらす、夏の恒例行事でもあった。

はじめは、特に八ヶ岳を意識していたわけではない。白樺湖の雑踏を抜け、車山高原からのビーナスラインを走り、途中の湿原地帯や高原の道をトレッキングするというスタイルだった。

ただ、もうすでに山の世界に足を突っ込んでいたボクは、もう少しハードなものを求めるようにもなっていた。

八ヶ岳の麓に来ると、十分にそれを満たすというほどではないにしろ、何となく自然と一体となれる瞬間があった。それは瑞々しい感覚で、樹木一本、野草一つが持っている目に見えないパワーみたいなものが伝わってくる気がした。

森の中を歩いていると、自分自身がそれまでとは違う何かに引き寄せられてでもいるかのように感じられた。

実際、当時のボクは、北アルプスの北部や上高地を起点とする山域に足を運び始めていたが、南アルプスや中央アルプスなどの山域の空気を知らないでいた。

ひょっとすると、その空気というのは、今感じているものなのかもしれない…、ボクはそんなことを思ったりもしていた。北と比べると、南の方はジメジメしていない、爽やかな印象があった。どこか垢抜けしていてセンスもいいような感じがした。

ボクは結局、八ヶ岳には一度も登らなかった。じっくりと腰を据えているといった印象もなく、いつもただ慌ただしく移動し、歩き回っていただけだった。

今の自分の家が出来つつあったとき、ボクはわざわざ八ヶ岳山麓を訪れ、地元のクラフト作家たちのアトリエを見て回った。

何年ぶりかのことだった。そして、そのとき、家を建てている自分のことを振り返り、ふと思った。

オレッて、かつてはこの土地に、家を建てようとしていたのではなかったっけ……と。

そんな思いはすぐに消え去っていったが、ボクは懐かしい森の中に、ちょっとだけ足を踏み入れ、車内に積み込んだ多くの品とともに、そこで切られていた白樺の木の枝を一本もらってきた。

ボクにとっては、それがその日一番の収穫だったような気がした。

しかし、それからまたボクは少し虚しい気分に落ちていく自分を感じた。

妥協したんだなあ…。いやあ、妥協なんてもんじゃないだろう…。

今は十分に落ち着いて振り返られるが、その時のボクは、二度と戻ることのない時代への激しい後悔に襲われていた。

この後、“私的エネルギーを追求する”などといった、胡散臭いコンセプトの雑誌を出していくひとつのきっかけが、その時のボクの感情の中にあったことは間違いないだろう。そんなことぐらいでお茶を濁していこうとしている自分も情けなかった。

ボクは自分の性分が、かなりの楽天主義で、さらに面倒臭いことにはできる限り関わらずに生きていこうとしているタイプであった…ということを、四十になろうかという頃、確信した。

その少し前から、そうなんではあるまいかと薄々認識し始めていたのだが、どうやらそれが正しいのだなあと悟った。

振り返ると、いろいろなことに深い関心をもち、人一倍好奇心と知識とを持とうとし、さらに行動にも移していたと思っていたが、そんな自己満足は何の意味も持っていなかった。

自分が本当に求めていたものは、目には見えないものであるということを忘れていた。

ニンゲンそんなに簡単に目的は果たせない。そんなことは分かっている。しかし、その目的を果たすための思い入れや、努力や、思い切りまでもを忘れてしまっていた自分が情けなかった。

“八ヶ岳”という名前、いや文字の形を見るだけで、今でもボクは気恥ずかしい気持ちになる。ましてや、加藤則芳氏のように、自然体で八ヶ岳を自分のものにし、そしてそこからまた羽ばたいていった人を見ると、もう自分自身の小ささが腹立たしくもなる。

そんなことを振り替えさせられた苦い味の一冊だった、と、また読み返しているのであった……

書き忘れたが、

太郎小屋のマスター・五十嶋さんから、

立山山麓にいい家があるから一度見に来いよと言われたことがあった。

スキー場の近くに建つ、平屋の、デッキの付いたいい家だった。

もちろんそんな余裕などなく、

家人にも猛反対されるのは分かっていた。

微妙に、何か、どこか、自分の姿勢がうまく噛み合っていなかった。

若い人たちに言いたい。

しっかりと自分を見つめてろ・・・と。