hisashinakai

福島南会津・檜枝岐に行く

南会津と聞いて、北陸に住むニンゲンがどこまで想像を広げることができるだろうか? と考えてしまった。

会津といえば、会津若松や磐梯山などを想像するのが一般的で、南会津と言われると、会津若松の南のはずれぐらいかなと考えた。だから、“秘境”と言われる福島県南会津郡檜枝岐村の名前を聞いた時には、その位置関係をイメージできなかった。

金沢からであれば、トンネル利用で楽に行けるルートがある。しかし、新潟・長岡を起点にして組まれた今回のルートは、遠回りながらも、またそれなりに興味を誘うものであった。

そんな檜枝岐村に行くきっかけとなったのは、仕事で村の事業にいろいろと関わらせていただいているからだ。

平家の落人伝説もある檜枝岐の歴史文化や自然風土などは、NHKの『新日本風土記』にも紹介され、私的にも大きな興味をもっていた。

もっと分かりやすい話で言うと、山好きなら尾瀬の入口であるということで決定的認識を生むのであるが、自他ともに認める山好きが、尾瀬にそれほど積極的でなかったのも事実で、檜枝岐の存在まで認識が回らなかった。

前置きはこれくらいか、もしくは後にも少しまわすことにして本題に入る。

*****************************

六月の終わり。梅雨時らしいはっきりしない空模様の朝、会社の新鋭企画女史であるTを伴い、金沢を七時半頃出発した。

Tは、T県のT市にあるT大学出身のT奏者である。最後のTはトランペットだ。

大学の吹奏楽団で親分を務めていたというだけあって、一度だけ、たまたまコルネットの俄かソロを聞いたが、軽やかで実に見事な吹きっぷりだった。ジャズは専門ではないが、彼女は「マイ・ファニー・バレンタイン」が分かる。それは、マイルスのミュートソロが気に入っているからだと言う。実になかなかの感性なのである。

話は大幅にそれたが、そうした親子以上も年齢差のある彼女は今、能登半島で地域の仕事に携わっている。檜枝岐の事業はそうした意味で非常に最適な教材なのである。

そんな話などをしながらの道中の果てに、長岡に着いたのが十一時頃。ここで会社の新潟支店からやって来た、檜枝岐村の企画担当チーフであるHと合流し、三人で向かうことになっていた。

自分の性分からすると、人任せの旅にはいい思い出はできないことになっている。しかし、ここは行き慣れたHに任せることとし、静かに彼のクルマの助手席へと座り込んだ。

長岡の街からはすぐに山あいの道へと移り、これからいくつかの山里を越えて行くのだなということを予感させた。が、早々に栃尾の里に入り、栃尾といえば誰もが思い浮かべるところの、いわゆる“油揚げ”で昼食をとることとなった。と言っても、それが絡んだメニューを選んだのは自分とTだけで、Hは全く油揚げとは無関係なカレーライスを注文していた。

立ち寄った道の駅のレストランは、ウィークデーにも関わらず、それなりの人で混んでいる。油揚げの焼いたのをおかずにして食べたが、それなりの味だった。

道はHに任せており、こちらとしてはとにかく山里風景を存分に楽しめるのがとにかくいい。

魚沼とか山古志(やまこし)などといった地名が見えてきて、懐かしい気分になったりもする。しかし、それらの中心部は通過しない。山古志という村は中越地震で大きな被害の出たところだが、地名の由来が山越(やまこし)からきているのだろうということを素直に想像させた。

緩やかな起伏が気持ちいい。天気はなんとか持ちそうである。途中からは只見線と並行して走るようになった。と言っても、本数の少ない車両の姿を見ることはなく、稀なチャンスを逃したと残念がったのは言うまでもない。

このあたりからは、その日のハイライト的山越えドライブとなった。標高1585.5mという浅草岳ピークから伸びる稜線だろうか、かなりの高度感で走るのだが、その後半、展望地から見下ろす山岳風景が美しかった。

一気に下って、只見の町にたどり着くが、めざす檜枝岐はまだ先。

沼田街道と名付けられたのどかな道が続き、伊南川という流れを横に見ながらの道中になる。こんな平坦な道を走っているのだから、檜枝岐は近いはずがないと自分に言い聞かせている。

*****************************

ここを曲がって、この前宇都宮まで行ってきました…と、Hが言う。

一本の脇道がある。山あいに抜けるその気配が、いかにも遠い町にまでつながっているのだということを想像させる。檜枝岐に通っているHは忙しいヤツだから、これくらいは大したことではないようだ。

かつての自分のことを思い出す。

長野県内の山岳自然系の自治体や、群馬の水上、嬬恋など、金沢からやたらと足を延ばしては、公私混同型の企画提案を繰り返していた。

春先にはクルマの後部にスキーを積み、最終日は休みにして、もう営業を終えたゲレンデをテレマークで駆け回っていた。雪はかなり緩んで汚れていたが、量はたっぷり残っていて、野性味満点のスキー山行が体験できた。もちろん仕事も、それなりにカタチになっていった。

兵庫の城崎へ、志賀直哉ゆかりの文芸館のヒヤリングに出かけた時には、とにかく自分自身の最終目的地を同じ県の日高町におき、ただひたすらその地にある植村直己冒険館をめざしてスケジュールを組んでいた。暖かい雨によって、満開の桜たちが散り始めた時季だったが、この時の必死さと穏やかな旅情みたいなものの交錯は今も忘れてはいない。

大袈裟だが、一生に一度は行っておきたい場所として位置付けていたから、自分の中でもかなり充実した出張旅だったと思っている。

*****************************

もう地理的感覚はなくなっていた。

福島県に入っているのはかなり前に知っていたが、群馬も新潟もすぐそこという場所だ。

まだ雪を残した美しい山の上部が見えたりする。その山が、会津駒ケ岳であることは後から知った。

道の両脇に太い幹を持つ木立が並び、そろそろ檜枝岐に近づきつつあるという予感がし始めていた………

そして、それこそごく自然に、われわれは檜枝岐村に入った。

特に何ら驚くべくもなく、普通に谷あいの家並みの中をクルマで走りすぎた。もっと、じっくりと村を見ていなければならないという変な焦りがあった。しかし、とにかく不思議なほどにあっけなく、村並みは終わった。

躊躇してしまいそうなほど、その時間は短く、ひとつの村の佇まいの中を通り過ぎたという実感はなかった。

われわれは、人工的に造られた尾瀬のミニ公園にクルマを止め、花の時季を終えた水芭蕉の群落につけられた木道を歩いた。尾瀬の雰囲気を少しでも味わえるようにと工夫されてはいるが、どこか気持ちが乗っていかない。それが、さっきの中途半端な村並み通過のせいであることは確かだった。

****************************

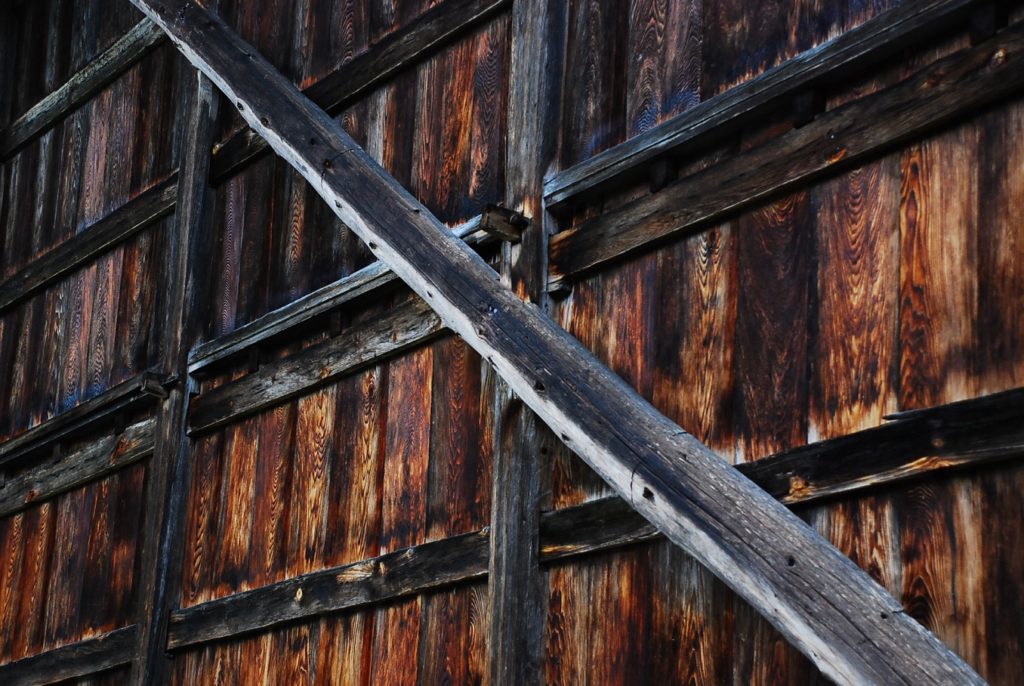

それから近くに何棟か置かれている板倉という倉庫のような小さな建物を見た。穀物の保存用のもので、火災から守るために、わざと民家から離れた場所に建てられたのだという。

奈良の正倉院と同じ様式で造られており、その技法が伝えられていた檜枝岐の歴史の深さを物語るものだ。

木の板を積み上げた「井籠(せいろう)造り」と呼ばれる。檜枝岐はもちろん、この周辺ではこうした板壁の建物をよく目にするが、土壁を作れなかったからであるらしい。

それにしても、この板壁は板そのものの厚みが頼もしく映り、質感を高めている。当然釘などは使われておらず、板を組み立てていく素朴さがいい。手に触れた時の温もりも頼もしさを増した

こうしたものが檜枝岐の風土を表しているのだということを初めて感じとった。

あとで知ったが、檜枝岐の産業と言えば林業であった。木はふんだんにあり、この恵みを活かさない手はなかった。

*****************************

村の家並みの中に戻り、クルマを置いた。あとは、やはり歩きである。

檜枝岐の家並みは正直言って物足りない。秘境と呼ばれるにふさわしい家屋のカタチなどを期待するのだが、各家は“普通”である。そして、屋根は赤色にほぼ統一されている。これは村民の合意でそうなったものらしい。できるだけ明るく村を演出しようという気持ちの表れなのだろう。その意識は十分なくらいに理解できる。

実は、檜枝岐は明治26年に村全体を燃えつくすような大きな火災に見舞われた。だから、板倉などを除いて、家屋などはそれ以降に建てられたものだということだ。

今は民宿が多く、尾瀬観光との結びつきを強くしているのだという。

道の脇に立つ小さな鳥居をくぐって奥へと進むと、狭い道にカラフルな幟が並び、すぐ左手に「橋場のばんば」と呼ばれる奇妙な石像が置かれてあった。

ピカピカのよく切れそうなハサミと、錆びついてあまり切れそうではないハサミが、祠の両サイドに置かれている。両方ともかなりの大きさだ。

元来は、子供を水難から守る神様だったらしいが、なぜか、縁結びと縁切りの願掛け場にもなり、切れないハサミと切れるハサミを、それぞれの願い事に応じて供えていくということになったそうだ。よくわからないが、檜枝岐であればこその奇怪な場所というものだろう。Tも興味深げに見ていた。

その奥にあるのが、檜枝岐のシンボル、その名も「檜枝岐の舞台」である。

観光で訪れたらしいご婦人方の一団が、この異様な空間の中で声を上げている。そして、そのざわめきが素直に受け入れられるだけの空気感に、こちらも息をのむ。

村民から「舞殿(めえでん)」と呼ばれ、国指定重要有形民俗文化財である歌舞伎の舞台がある。

それを背にして目を凝らすと、急な斜面に積まれた石段席が覆い被さるようにそびえている。木立も堂々として美しい。とにかく登るしかないと煽られ、そして、途中まで登ると、石段席の間に立つ大木が恐ろしく威圧的に感じられた。妙に不安定な心持にもなっていく。

さまざまに混乱させられ、この空間の中に置き去りにされていくような感じになっている。急ぎたくても、ここは簡単に上昇も下降も許してはくれない。てっぺんで、しばらく立ち往生した。

古い写真では、まだ石段はなく、人々は土の上などに腰を下ろしていたのだろうと思えるが、この石段席が出来てからは整然とした雰囲気に変わったことが想像できる。

舞台と同じように、国指定重要無形民俗文化財である歌舞伎が上演される五月と八月の祭礼時には、この石段席を含め千人を越える人たちが陣取るのだそうだ。写真で見たが、その光景そのものが何かのエネルギーのような気がした。

正直この場所はかなり深くココロに沁みた。少しの予備知識はあったが、実物はかなりのパワーを秘めていた。

檜枝岐の先祖たちが、伊勢参りで見た檜舞台での歌舞伎を再現したという言い伝えだが、このようなパワーはこうした土地ならではの結束力のもと、より強く個性的に育てられていくのだということをあらためて知った気がした。

*****************************

檜枝岐エキスが十分に体中に沁み込んでいるのがわかる。

斜面につけられた急な石段の上に鳥居が見える。そこを登ると、その先にまた石段が伸びている。こういう状況はよく目にしているが、谷あいの里ではよくあることだ。

再び村の中の道を歩き始めると、道端に岩魚たちが泳ぐ生け簀があった。やや大きめの岩魚が無数に泳いでいた。檜枝岐の水の良さを象徴する光景だ。

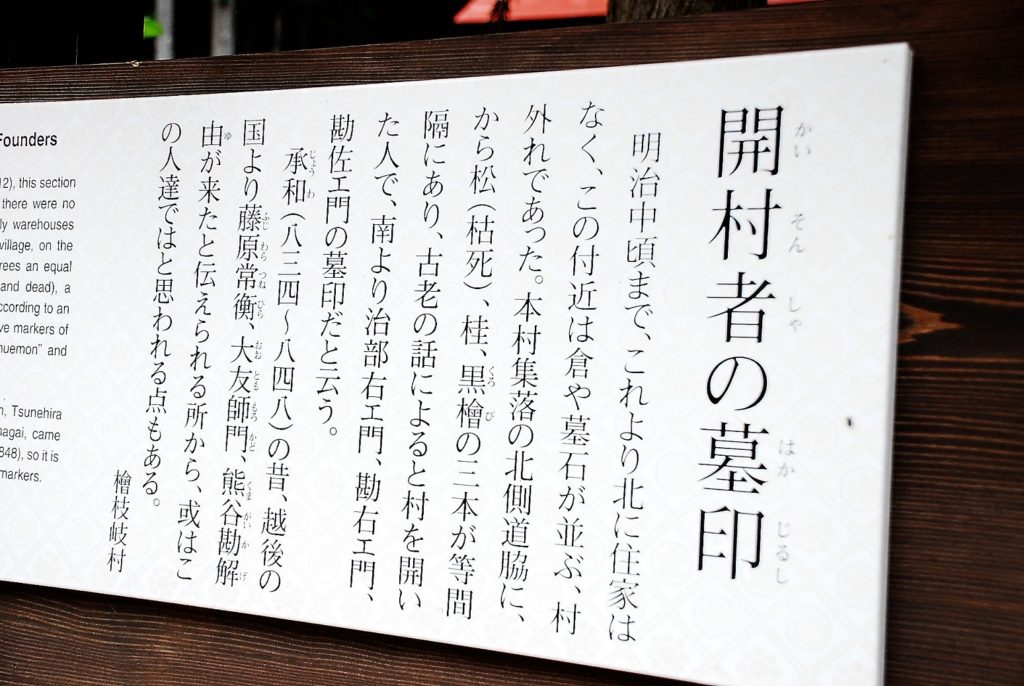

道端に立つ墓の数々が、檜枝岐の不思議な世界観をまたさまざまな方向へと膨らませている。

村の人口は約600人。その多くの人の姓は、「平野さん」「星さん」「橘さん」の三つで構成されていて、墓に刻まれた名前がそのことをストレートに告げている。

谷あいを深く入った地に形作られた村であるからこその、不思議なストーリーが見えてきて、ますます檜枝岐エキスが体中をめぐっていく。

秘境ならではの数々のエピソードについては、民俗学研究の宮本常一氏や、雑誌『旅』の編集長・岡田喜秋氏などが書いていた。もう相当に古い話ばかりだが、今もその気配はかなり残っていると思った。問題は、それらを見る目、感じる目なのだと思う。ただ、当たり前だが、活字からから得ていたものと、今ここで肌で得ているものは違う。時代は変わったとしても、想像できる時代の様相は実に明快なのだ。

道端や小さな畑の中の無数の墓が、土地と村の人たちとの結び付きを強く感じさせていた。

米も作ることができない貧しい村であった昔の檜枝岐(今もそうだが)では、子供を育てることも儘ならなかったという。

そうした厳しい自然環境によって犠牲となった稚児たちの霊と、その母親たちの悲しみを慰めるため六体の地蔵が置かれていた。春にはすぐ横にある桜が、この地蔵たちをやさしく包み込むのだそうだ。

六地蔵を見送り、そのままゆっくりと下ってゆくと「檜枝岐村立檜枝岐小學校」。現代の檜枝岐の子供たちが、元気よくグラウンドを走っている。

檜枝岐では、特に子供たちを大事に育てていると聞いた。その精神を受けた子供たちの宣言文が学校の前に建てられてあり、その内容に思わず胸が嬉しくなる。

夕刻になろうとしている村の中に、より深い静寂を感じはじめていた。目にする小さな情景にも何かを感じた。

ほどなくして、村役場の方に予約していただいた民宿に入った。そこから近くの「燧の湯」という温泉施設へと向かい、檜枝岐温泉のありがたいお湯にカラダをひたした。広い浴槽にはまだ人も少なく、ひたすらのんびりの幸せな時間だった。

燧(ひうち)とは、言うまでもなく尾瀬の名峰・燧ケ岳からとったネーミングだ……

あたりが薄暗くなり、民宿での豪華な自然の幸と美味い酒に酔いながら語った。

岩魚の塩焼きの歯ごたえと美味さはバツグンだった。腹が120パーセントくらいに充たされ、これはまずいなと思っていると、

「明日の朝食はまた凄いですよ」とHが言った。いつも、昼飯食わないですみますからとも付け加えた。

楽しい会話を終えて、部屋に入った頃から雨が降り出した。

そして、翌朝まで降っていた雨だったが、噂どおりの美味い朝飯を終え、役場へと出かける頃には上がっていた。そして、そのまま空が明るくなっていく。

Hがデザインした、村の歓迎モニュメントが真新しい光を放っている。

今更だが、すでに濃くなった緑が村全体を覆っているのである。冬は豪雪にすっぽり覆われる村だが、今は生気に満ちている感じだ。秘境と呼ばれる不思議な山あいの村も、ちょっとしたリゾートのイメージを見せる。そして、聞こえる水の流れの音が、檜枝岐の日常を浮かび上がらせているかのように絶え間ない。

二日目も昼近くまで、不思議なチカラが漂うこの檜枝岐にいた。村役場や道の駅などでの語らいが新鮮だった。

帰りも、ただ静かに、そしていつの間にか村を離れていたような気がした。次はいつ来れるだろうか……

いつも抱く思いが、今回は特に切なく胸に残っていた………